Mi madre ‘perdió’ a mi hija a propósito

Nunca pensé que el olor a desinfectante y café recalentado —ese olor que se te pega al uniforme después de un turno doble en urgencias— pudiera parecerme, de pronto, un refugio. Durante años, el hospital fue mi campo de batalla: accidentes de carretera a las tres de la mañana, infartos que se llevan a alguien en cuestión de minutos, niños con fiebre que asustan a sus padres como si el mundo fuera a acabarse. Yo había aprendido a respirar hondo, a no quebrarme frente a nadie, a sostener manos ajenas mientras se apagaban monitores. Y aun así, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que hizo mi propia familia.

Me llamo Rachel Coleman y vivo en Seattle. Soy enfermera registrada, madre soltera, y durante diez años mi universo tuvo un nombre pequeño y una risa que llenaba el apartamento: Emily. Tenía esa forma de mirar el mundo como si cada cosa escondiera una historia: los charcos eran océanos, las escaleras del edificio eran montañas, y los desconocidos en la calle podían convertirse en personajes de un cuento si ella lo decidía.

Mi madre, Helen, decía que esa imaginación era “debilidad”. Mi hermana mayor, Victoria, decía que era “una consecuencia de criar con algodón”. Lo repetían como si fuera un diagnóstico, como si Emily fuera una enfermedad que ellas debían curar.

—Está demasiado protegida, Rachel —sentenciaba mi madre, con esa voz de juez que nunca levantaba el tono, porque no lo necesitaba.

—Y demasiado apegada a ti —agregaba Victoria, siempre con una sonrisa ladeada, como si hablara de una moda ridícula.

Yo apretaba la mandíbula y seguía. Porque, aunque había aprendido a enfrentar médicos arrogantes y familiares desesperados, con ellas me convertía otra vez en la hija menor, la que siempre debía justificar cada decisión.

Aquel sábado comenzó con una normalidad engañosa. Había terminado un turno nocturno y llevaba casi veinticuatro horas sin dormir. Emily desayunaba cereal en el sofá, con el pelo enredado y la camiseta del club de ciencias. En la televisión, un dibujo animado chillaba colores. Yo intentaba mantener los ojos abiertos mientras fregaba una taza.

El timbre sonó dos veces, impaciente. Miré por la mirilla y vi el peinado impecable de Helen y el abrigo caro de Victoria, como si hubieran salido de un catálogo.

—Mira nada más —dijo mi madre al entrar, examinándome como si fuera un mueble mal cuidado—. Estás pálida. ¿Cuántas horas has dormido esta semana?

—No empecemos —murmuré.

Victoria se inclinó hacia Emily con entusiasmo fingido.

—¿Qué dices, Em? ¿Quieres ir al centro comercial Northgate con nosotras? —canturreó—. Te compramos un helado, vemos tiendas… y dejamos que tu madre duerma como un ser humano.

Emily abrió la boca como si le hubieran ofrecido la luna.

—¿Puedo, mamá? ¿Por favor? —dijo, y en ese “por favor” había tanta ilusión que sentí culpa por haber dudado siquiera un segundo.

Mi madre me sostuvo la mirada.

—Solo unas horas. Te hacemos un favor. Y… —hizo una pausa, midiendo cada palabra— Emily necesita endurecerse un poco, Rachel. No puedes criarla como si el mundo fuera una sala acolchada.

Esa frase me pinchó por dentro. Mi instinto gritó que dijera que no, que inventara una excusa, que cerrara la puerta y abrazara a mi hija. Pero yo estaba agotada, y, lo admito, también estaba harta de ser la única adulta responsable en mi vida. Quería creer que mi madre y mi hermana eran, al menos, capaces de llevar a una niña a un centro comercial sin convertirlo en un debate sobre mi maternidad.

—Está bien —cedí—. Pero me llamas si pasa algo. Si se aleja, si se asusta… cualquier cosa.

Victoria rodó los ojos como si yo fuera adorablemente exagerada.

—Claro, mamá gallina.

Emily saltó a ponerse sus tenis favoritos, los rosados con luces en la suela. Cuando salió por la puerta, me lanzó un beso.

—Te traigo algo, mamá —dijo—. ¿Qué quieres? ¿Un llavero? ¿Una vela rara? ¡Las velas huelen a pastel!

—Nada —reí sin fuerzas—. Solo vuelve.

Y ahí está el detalle que me persigue: cómo una palabra tan simple puede sonar como una súplica cuando el destino decide burlarse de ti.

Me derrumbé en la cama y dormí un sueño pesado, sin sueños, como si me hubieran apagado a mano. Cuando desperté, el apartamento estaba silencioso. La luz de la tarde entraba oblicua por las persianas. Miré el reloj: habían pasado dos horas.

Fui a la cocina con la mente todavía nublada, empecé a limpiar por inercia, y entonces mi teléfono vibró sobre la encimera.

Mensaje de un número desconocido.

“Aquí seguridad del centro comercial. Por favor, llámenos. Su hija está desaparecida”.

El mundo se inclinó. Sentí que el suelo se alejaba un metro bajo mis pies. Por un instante, mi cerebro intentó traducirlo como otra cosa: un error, una broma, un spam. Pero mis manos ya temblaban y el aire se volvió demasiado delgado.

Marqué el número de mi madre. Una vez. Dos veces. A la tercera, contestó con una calma insoportable.

—¿Rachel? ¿Qué pasa?

—¿Dónde está Emily? —escupí la pregunta como si me quemara la lengua—. ¡Me escribió seguridad del centro comercial! ¡Dicen que está desaparecida!

Hubo un silencio corto, como si ella acomodara una taza en un plato.

—Ay, Rachel… no exageres.

—¿Cómo que no exagere? ¡Dime dónde está!

—Estábamos… jugando al escondite. Solo un momentito. Se alejó. Ya aparecerá.

Me aferré al borde de la encimera.

—¿La dejaste sola?

—No la “dejé”, Rachel. —La voz de mi madre se endureció un grado—. Emily se fue. Necesita aprender. El mundo no se detiene porque una niña tenga miedo.

Escuché una risa al fondo: Victoria.

—Entró en pánico demasiado rápido —dijo ella, divertida—. Los niños de hoy son de cristal.

Algo estalló dentro de mí.

—¡¿Están locas?! —grité—. ¡Es una niña!

—Y tú eres una exagerada —respondió mi madre—. Ven y hablamos.

No me puse zapatos ni chaqueta. Agarré las llaves y bajé corriendo las escaleras como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que cada segundo era un robo.

El estacionamiento olía a lluvia. Subí al coche, arranqué, y Seattle se convirtió en un túnel de semáforos y bocinas. Mientras manejaba, llamé al número de seguridad del centro comercial. Un hombre con voz cansada me pidió mi nombre y repitió la frase como quien ha dicho lo mismo mil veces.

—Señora Coleman, su hija fue vista por última vez cerca de la entrada sur hace aproximadamente cuarenta minutos. Tenemos personal buscando y estamos revisando cámaras, pero necesitamos que venga.

Cuarenta minutos. Cuarenta minutos en un centro comercial pueden ser una vida entera.

Llegué al Northgate y lo primero que vi fue el caos: guardias con radios, gente mirando, un mostrador improvisado con folletos. El aire olía a comida frita y perfume barato. Mi corazón golpeaba como una alarma.

—¡Emily! —grité sin importarme quién me viera.

Una mujer de seguridad me interceptó. Se llamaba Ramona, según su placa, y tenía el cabello recogido con fuerza.

—¿Rachel Coleman? —preguntó—. Sígame, por favor.

Me llevó al patio de comidas. Y ahí estaban ellas: mi madre y mi hermana, sentadas como si estuvieran de vacaciones, con bebidas frías en la mesa. Victoria revisaba su teléfono. Helen se limpiaba la boca con una servilleta. La normalidad de esa escena, en ese contexto, me pareció monstruosa.

—¿Qué hicieron? —mi voz salió rota—. ¡¿Qué hicieron?!

Mi madre levantó la vista despacio.

—Rachel, contrólate. Estás haciendo un espectáculo.

—¡Emily está perdida!

Victoria soltó un suspiro teatral.

—Está “perdida” porque tú la criaste sin herramientas. Esto es una lección.

Me abalancé hacia la mesa, tan cerca que pude oler el perfume de mi madre.

—¡Una lección no es abandono! —dije, y mi voz se quebró—. ¡Díganme exactamente qué pasó!

Helen se cruzó de brazos.

—Entramos a una tienda de ropa. Le dijimos que se quedara cerca. Luego… nos escondimos un poco. Para que aprendiera a buscar. A pensar.

—¿A pensar? —repetí, incrédula—. ¡Tiene diez años!

Ramona, la guardia, nos interrumpió con la mandíbula apretada.

—Señora, tenemos imágenes de cámara. Necesito que venga conmigo.

Nos condujo a una oficina detrás de una puerta gris. En una pantalla, una grabación granulada mostraba la entrada de una tienda. Y ahí estaba Emily, con su camiseta rosa, mirando alrededor con la cara arrugada por el miedo. Llamaba a alguien. La boca le temblaba. De pronto, empezó a caminar más rápido, como si corriera detrás de una sombra. Miró hacia todos lados, y luego, como si algo dentro se rompiera, se detuvo y lloró.

Yo me llevé la mano a la boca. Sentí un ruido sordo en mi cabeza, como si mi sangre se hubiera convertido en plomo.

Emily se movía entre adultos que no la veían. Un carrito de bebé la empujó a un lado. Un grupo de adolescentes pasó riéndose. Mi hija parecía cada vez más pequeña.

—Ahí sale del ángulo —dijo Ramona, pausando el video—. La perdemos cuando entra al pasillo hacia la salida sur.

El detective llegó poco después. Se llamaba Martín Álvarez, un hombre de ojos oscuros y cansancio antiguo, como si hubiera visto demasiadas tragedias. Me tomó declaración mientras yo temblaba en una silla.

—¿Tiene enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño a su hija? —preguntó.

—No —respondí automáticamente. Y luego miré a mi madre y a mi hermana, y la respuesta se volvió una mentira amarga.

Helen intervino, con voz firme:

—Si se ha perdido, ya encontrará el camino. Le servirá de lección.

El detective la miró como si no creyera lo que oía.

—Señora, entiendo que haya diferencias familiares, pero su nieta está desaparecida. Necesito cooperación, no opiniones.

Victoria se encogió de hombros.

—¿Cooperación? Estamos aquí, ¿no? Solo que Rachel dramatiza.

Yo me levanté de golpe.

—¡Cállate! —le grité, y ese grito no era solo por Emily, era por años de sentirme pequeña—. ¡Te juro que si mi hija no aparece, no vuelves a verla jamás!

Victoria se rio, pero por primera vez noté un destello de incomodidad en sus ojos.

La policía organizó una búsqueda. Unidades caninas recorrieron los alrededores: el estacionamiento, los arbustos cercanos, las calles. Yo caminaba con ellos, llamando a Emily hasta quedarme sin voz. La lluvia comenzó como un susurro y terminó empapándonos. Cada vez que veía una chaqueta rosa, mi corazón se disparaba y luego caía, como un ascensor sin frenos.

Al anochecer, los medios ya estaban ahí. Una reportera de cabello negro, Claudia Reyes, se acercó con un micrófono.

—Señora Coleman, ¿qué le diría a su hija si nos está viendo? —preguntó, y su voz tenía ese brillo de quien huele una historia jugosa.

Quise arrancarle el micrófono. Pero el detective Álvarez me tocó el brazo.

—Esto puede ayudar. —Su tono era seco, pero no cruel—. Diga algo que Emily reconozca.

Tragué saliva, miré a la cámara, y sentí que el mundo entero se me metía en el pecho.

—Emily —dije—, mi amor, si estás escuchando… no estás sola. Mírame. Respira como te enseñé. Inhala… exhala. Yo voy por ti. No importa dónde estés, voy por ti. Te amo más que a nada.

Al decirlo, me quebré. Y esa cámara captó mi derrumbe como si fuera un espectáculo. Más tarde, lo vería repetido en internet, en titulares que no decían “una madre desesperada”, sino “drama familiar en Northgate”.

Esa noche no dormí. No pude. Volví al apartamento y el silencio me golpeó. La habitación de Emily estaba intacta: su cama con sábanas de estrellas, su mochila en la silla, un dibujo pegado en la pared donde había escrito “Mamá + Emily = Equipo”. Me arrodillé frente a ese papel como si fuera un altar.

Mi compañera del hospital, Marta, me llamó a medianoche.

—Rachel, estoy contigo —dijo—. No estás sola. Si necesitas algo…

—Necesito que vuelva —susurré.

—Va a volver —aseguró, aunque su voz tembló un poco. Y ese temblor fue peor que cualquier silencio.

Al segundo día, los policías tocaron puertas, revisaron cámaras de negocios cercanos. La ciudad seguía su vida, y eso me parecía una obscenidad. Vi a gente comprar café, reír, pasear perros, como si una parte del mundo no estuviera en llamas.

Mi madre apareció en mi apartamento esa mañana, como si nada.

—Rachel, tienes que comer —dijo, dejando una bolsa de pan en la mesa.

Yo la miré como si fuera una extraña.

—¿Cómo puedes estar aquí? —pregunté—. ¿Cómo puedes respirar?

—Porque esto se va a resolver —respondió, tranquila—. Y tú estás agotada, como siempre. La histeria no sirve.

Yo apreté los puños.

—La histeria es lo único que me impide arrancarte el pelo ahora mismo.

Victoria entró detrás de ella, impecable, con gafas de sol aunque estaba nublado.

—Ay, por favor, Rachel —dijo—. No actúes como si hubiéramos apuñalado a alguien.

Yo vi rojo.

—Te juro por mi vida que si vuelves a minimizar esto, voy a…

—¿Qué? —Victoria alzó una ceja—. ¿Me vas a pegar? Eso sí sería un titular.

Mi madre levantó la mano, no para calmarme, sino para imponer silencio.

—Basta. Lo hecho, hecho está. Cuando Emily aparezca, entenderá que el mundo no es un peluche.

En ese momento, el detective Álvarez llamó. Su voz sonó distinta, más grave.

—Rachel, necesito que venga a la comisaría. Encontramos algo.

Sentí que me arrancaban el estómago.

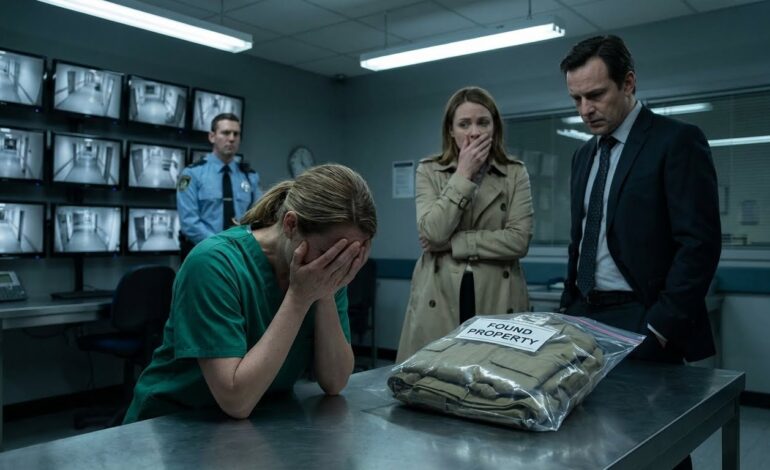

En la comisaría, me llevaron a una sala fría. Sobre la mesa había una bolsa de pruebas transparente. Dentro, doblada con una precisión cruel, estaba la ropa de Emily: su camiseta rosa, sus pantalones cortos de mezclilla.

No recuerdo haber gritado, pero dicen que lo hice. Un sonido que no parecía humano, un alarido que salió de un lugar primitivo. Me doblé sobre la mesa, agarrando la bolsa como si pudiera cambiar el pasado con fuerza.

—¿Dónde la encontraron? —logré decir, y mi voz era un hilo.

—En un contenedor, a unas cuadras del centro comercial —respondió Álvarez—. Estaba limpia. Eso es… extraño.

—¿Extraño? —repetí, con lágrimas cayendo sin control—. ¡Esto no es extraño, esto es una pesadilla!

El detective me miró a los ojos, y por primera vez vi algo parecido a compasión.

—No hemos encontrado sangre. No hemos encontrado signos de… —se interrumpió, midiendo su lenguaje—. Esto podría ser una distracción. O un mensaje.

Mi madre, que había insistido en acompañarme, soltó un resoplido.

—Seguro se quitó la ropa por drama. Siempre fue teatral.

Yo me giré hacia ella con una furia que me sorprendió incluso a mí.

—¡Cierra la boca! —escupí—. ¡No vuelvas a hablar de mi hija como si fuera un personaje en tu historia!

Victoria se apoyó en la pared, cruzada de brazos, pero su pie se movía nervioso. Era la primera vez que veía una grieta en su máscara.

Entonces la puerta se abrió de golpe y otro agente entró casi corriendo, con una hoja impresa en la mano.

—Detective —dijo—. Tenemos esto. Cámara exterior del estacionamiento. Entrada sur. Hace dos días.

Álvarez tomó la hoja y la colocó frente a mí. Era una captura borrosa, pero clara en lo esencial: un hombre alto, con chaqueta oscura, caminando. Y a su lado, una niña pequeña.

Emily.

Y lo que me congeló: ella no se resistía. Le daba la mano. Caminaba como si lo conociera. Como si confiara.

El aire se me fue. El corazón pareció detenerse y luego volvió con violencia, como un golpe.

—¿Quién es? —susurré.

—No lo sabemos aún —respondió Álvarez—. Pero si ella fue con él voluntariamente… necesitamos entender por qué.

Mi mente corrió como una sirena. Emily era cautelosa. Emily no tomaba manos de extraños. Emily sabía que no debía. Yo se lo había repetido mil veces, en la mesa, en el coche, en la puerta de la escuela. Entonces, ¿qué le dijo ese hombre? ¿Qué promesa pudo pesar más que el miedo?

Cuando salí de la sala, Claudia Reyes estaba afuera, como si oliera sangre a través de las paredes.

—¿Es cierto que hay una imagen de un hombre llevándose a Emily? —preguntó.

El detective la apartó, pero su pregunta ya se clavó en el mundo.

Esa tarde, mi teléfono sonó con un número bloqueado. Contesté sin pensar.

—¿Rachel? —una voz masculina, baja, cautelosa.

Me quedé rígida.

—¿Quién eres?

—No grites. Por favor. No quiero asustarte más.

—¡¿Dónde está mi hija?!

Hubo una pausa, como si el hombre respirara hondo.

—Emily está… viva. Está bien. No la he lastimado. Te lo juro.

Mis piernas casi cedieron.

—Ponla al teléfono —exigí.

—No puedo ahora. —Su voz se tensó—. Pero ella quiere hablar contigo. Solo… necesitamos hacerlo bien.

—¿Quién demonios eres?

—Me llamo Gabriel —dijo—. Y… yo conocí a tu madre.

El mundo se volvió una habitación sin aire.

—¿Qué? —susurré.

—Helen me buscó. Me dijo que Emily estaba en peligro contigo. Que tú… —tragó saliva— que tú no estabas bien. Me pidió que la sacara de ahí por un tiempo, “para enseñarte una lección”.

Sentí que me mareaba. Miré a mi madre, que estaba en mi sala, y supe, por el leve endurecimiento de su mandíbula, que había escuchado lo suficiente para entender.

—¿Qué hiciste? —le dije a Helen, con una voz que no era mía—. ¿Qué hiciste?

Mi madre levantó la barbilla.

—No dramatices, Rachel.

Y esa frase, en ese momento, fue gasolina.

Yo volví al teléfono.

—Gabriel, escucha. Si tocaste a mi hija…

—No —interrumpió—. Te lo juro. Ella está conmigo porque… porque me creyó. Le dije que tú estabas… que necesitabas ayuda. Lo siento. Pensé… pensé que estaba haciendo lo correcto.

—¿Lo correcto? —me reí, pero era una risa rota—. ¡Secuestraste a una niña!

—Helen me dio documentos —dijo rápido—. Fotos. Me hizo creer… —su voz se quebró—. Yo no sabía que era una trampa.

Miré a Victoria. Ya no sonreía. Su rostro estaba pálido.

—¿Tú también? —le pregunté.

Victoria se encogió de hombros, pero su gesto era mecánico.

—Solo era para asustarte un poco —murmuró—. Para que dejaras de jugar a la mártir y… —sus ojos se desviaron—. Para que entendieras.

—¿Entendiera qué? —me acerqué un paso—. ¿Que ustedes mandan? ¿Que mi vida les pertenece? ¿Que mi hija es una herramienta?

Mi madre habló con frialdad:

—Rachel, estabas demasiado confiada. El mundo real…

—¡El mundo real no es tu experimento! —grité.

El detective Álvarez, a quien había llamado de inmediato, llegó con dos agentes. Escuchó el resumen, miró a mi madre como si fuera una piedra, y luego tomó el teléfono.

—Gabriel —dijo con voz firme—. Soy el detective Álvarez. Si coopera y nos dice dónde está la niña, podemos hablar de cargos y circunstancias. Si no, esto se pondrá peor.

Hubo un silencio largo. Luego, Gabriel soltó un suspiro.

—Estoy en una cabaña cerca de Snoqualmie —dijo—. No la iba a llevar lejos. Solo… —se quebró—. Solo quería que Helen dejara de llamarme. Me amenazó. Dijo que si no lo hacía, me arruinaría. Dijo que yo… que yo le debía.

Helen soltó una risa corta.

—La gente siempre debe algo, detective. Así funciona el mundo.

Álvarez la ignoró. Me miró a mí.

—Vamos por Emily. Ahora.

El camino hacia Snoqualmie fue una mezcla de sirenas, lluvia y un miedo tan intenso que me dolían los dientes. En el asiento trasero, mi madre y Victoria iban esposadas. Victoria lloraba en silencio, mascullando “no era así”, “solo era un susto”, “mamá dijo que…”. Helen, en cambio, iba erguida, como si las esposas fueran un accesorio.

—No te atrevas a mirarme como si yo fuera un monstruo —me dijo de pronto—. Todo esto lo hiciste tú, Rachel. Criándola débil. Convirtiéndote en víctima.

Yo la miré, y por primera vez en mi vida no sentí miedo ni culpa. Solo una claridad helada.

—No eres un monstruo —dije—. Los monstruos son simples. Tú eres peor. Eres alguien que cree que el amor es una herramienta de control.

La cabaña estaba escondida entre árboles. La policía rodeó el lugar. Yo bajé del coche antes de que me lo permitieran, corriendo sobre el barro. Álvarez me agarró del brazo.

—Rachel, espere.

—¡Es mi hija! —solté, y mi voz era un animal acorralado.

La puerta se abrió lentamente. Gabriel salió con las manos arriba. Tenía la cara demacrada, ojeras profundas, y una expresión de terror genuino.

—Ella está adentro —dijo—. Está bien. Por favor…

Yo lo aparté y entré.

Emily estaba sentada en el sofá, con una manta sobre los hombros. Tenía los ojos hinchados de llorar. Cuando me vio, al principio se quedó quieta, como si no se atreviera a creer. Y luego se lanzó hacia mí.

—¡Mamá! —gritó, y ese grito me devolvió el alma.

La abracé tan fuerte que sentí que se me iban a romper los brazos. Olía a humo de chimenea y a miedo. Su cuerpo temblaba.

—Estoy aquí, mi amor —susurré, besándole la frente una y otra vez—. Estoy aquí. Ya pasó. Ya pasó.

Emily se aferró a mí como si yo fuera el único objeto sólido en un mundo que se desmoronaba.

—Yo… yo pensé que ustedes… —sollozó—. La abuela dijo que era un juego, pero luego no estaba… y ese hombre… él dijo que tú estabas en peligro, que necesitabas que yo fuera fuerte… que si yo iba con él, tú ibas a estar bien…

Mi garganta se cerró. La idea de mi hija tomando la mano de un desconocido para “salvarme” me partió en dos.

—No tenías que ser fuerte sola —le dije, conteniendo el temblor—. Nunca más.

Álvarez entró detrás, con un agente.

—Emily, soy Martín —dijo con suavidad—. Ya estás segura.

Emily miró hacia la puerta, donde Gabriel estaba esposado.

—Él… no me pegó —dijo rápido, como defendiendo una verdad frágil—. Me dio sopa. Me dejó llamar a mi muñeca “Capitana”. Me dijo que… que lo sentía.

Gabriel bajó la cabeza.

—Lo siento, Emily —murmuró.

Yo quise odiarlo con todo mi ser. Pero vi el miedo en él, la manipulación evidente, el desastre que mi madre había provocado como si fuera un experimento social. Y aun así, mi prioridad era una sola: Emily.

La llevaron al hospital para revisión. Marta me esperaba allí, con ojos rojos.

—Te lo dije —susurró abrazándome—. Iba a volver.

Yo asentí, pero mi cuerpo todavía no aceptaba que fuera real.

Esa noche, mientras Emily dormía en una cama de pediatría con electrodos y una enfermera vigilando, el detective Álvarez me entregó documentos.

—Su madre y su hermana serán acusadas —dijo—. Negligencia criminal, conspiración… esto no fue un error. Fue un plan.

—¿Y Gabriel? —pregunté.

Álvarez suspiró.

—Se enfrentará a cargos por secuestro. Pero su cooperación cuenta. Y… —me miró con seriedad—. Lo más importante es que Emily está viva.

Yo apreté la hoja entre las manos. En el papel, había mensajes impresos: registros de llamadas, textos entre Helen y Gabriel, instrucciones frías como recetas. “Hazlo hoy.” “Déjala asustada.” “Que aprenda.” “Que Rachel entienda.”

Cada palabra era una puñalada.

Cuando volví a casa con Emily, todo parecía igual, pero nada lo era. Ella caminaba despacio, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar distinto. Se aferraba a mi mano más fuerte que antes. Y yo la dejaba, porque ese agarre era una promesa mutua.

Dos semanas después, hubo audiencia. Mi madre me miró desde el otro lado de la sala, impasible, como si yo fuera una hija desagradecida y no una madre a la que le arrancaron la vida por tres días. Victoria evitó mi mirada. Sus ojos estaban hinchados, y por primera vez vi en ella algo parecido a vergüenza.

En el pasillo, Claudia Reyes me interceptó.

—¿Qué siente al ver a su madre así? —preguntó, hambrienta de drama.

Yo miré a la cámara, respiré, y respondí sin gritar.

—Siento que mi hija está viva. Y eso es lo único que importa.

Esa noche, Emily me pidió dormir conmigo.

—¿Puedes contarme una historia? —dijo, con voz pequeña—. Una donde… donde las mamás siempre encuentran a sus hijos.

Me metí en la cama con ella, la abracé, y pensé en todo lo que se había roto. En la confianza. En la idea de familia. En la versión de mí que creyó que el amor duro era una opinión y no un arma.

—Te voy a contar una historia real —susurré—. Había una niña valiente que se perdió en un bosque de gente. Y había una mamá que no se rindió, ni un segundo, aunque el mundo intentó convencerla de que callara.

Emily se acurrucó contra mi pecho.

—¿Y la abuela? —preguntó, apenas.

Me dolió. Porque a pesar de todo, ella seguía buscando una lógica.

—La abuela… tomó decisiones malas —dije, eligiendo cada palabra como si fuera vidrio—. Y cuando las personas hacen daño, tienen consecuencias. Pero tú no hiciste nada malo, ¿sí? Nada.

Emily guardó silencio y luego susurró:

—Yo solo quería que tú estuvieras bien.

Se me llenaron los ojos.

—Yo estoy bien cuando tú estás conmigo.

Pasaron meses. La terapia se convirtió en rutina: para Emily, para mí. Hubo noches en las que ella se despertaba sobresaltada y yo la abrazaba hasta que su respiración se calmaba. Hubo días en los que yo me quebraba en el coche antes de entrar al hospital, y luego me limpiaba la cara y volvía a ser profesional, porque la vida no espera. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba: ser fuerte no significa aguantar sola. Ser fuerte significa pedir ayuda cuando la necesitas. Significa poner límites incluso a tu propia sangre.

Una tarde, cuando el cielo estaba despejado y Seattle parecía otra ciudad, Emily me tomó la cara con sus manos.

—Mamá —dijo—. ¿Ya no me vas a soltar en ningún juego?

Solté una risa suave, la primera risa verdadera en mucho tiempo.

—No, mi amor. Si jugamos, jugamos juntas. Y si te pierdes… yo te encuentro. Siempre.

Emily sonrió, y por un instante vi de nuevo a la niña que convertía charcos en océanos.

El último giro lo supe por el detective Álvarez, en una llamada breve.

—Su madre intentó negociar —dijo—. Aún cree que tenía razón.

Yo cerré los ojos.

—Claro que sí —murmuré.

—Pero el juez no estuvo de acuerdo. Y Victoria… está cooperando.

—¿Cooperando? —pregunté.

—Dijo que… su madre la controlaba. Que usted no era el objetivo principal. —Álvarez hizo una pausa—. Parece que Helen quería demostrar algo. Y usar a Emily para romperla a usted. Lo lamento, Rachel.

Colgué y me quedé mirando la ventana. El mundo seguía ahí: autos, lluvia leve, gente viviendo. Pero yo ya no era la misma. Me acerqué a Emily, que dibujaba en la mesa. En el papel, había dos figuras de palitos sosteniéndose las manos frente a una tormenta gigante.

—¿Quiénes son? —pregunté.

Emily no levantó la vista.

—Nosotras —dijo—. Y esa es la tormenta. Pero mira: ya pasó.

Me senté a su lado y apoyé mi cabeza cerca de la suya.

—Sí —susurré—. Pasó.

No hay un final perfecto, de esos que cierran todas las heridas con una sola frase. Hay cicatrices. Hay noches difíciles. Hay rabia que aparece de repente como un relámpago. Pero también hay algo nuevo, más fuerte que el miedo: la verdad.

Mi madre y mi hermana fueron la razón por la que viví la peor pesadilla de cualquier padre. Y también fueron la razón por la que aprendí, al fin, a proteger mi vida sin pedir permiso.

Porque el “amor duro” no es amor si te deja sin aire.

Y porque, en el mundo real, la lección más importante no es endurecerse.

Es saber a quiénes jamás, nunca más, volverás a confiarle la mano de tu hija.