Me negaron la universidad y vendieron mi futuro… hasta que mis abuelos lo salvaron

Crecí en un pueblo pequeño donde las tardes olían a pan recién hecho y a chisme recalentado, en una casa modesta de dos pisos con balcones de hierro que mi padre pintaba cada verano para que pareciera “más grande de lo que era”. Esa frase era un resumen perfecto de mi familia: siempre preocupados por las apariencias, siempre intentando vender una versión mejorada de sí mismos. En esa casa, sin embargo, había una verdad imposible de maquillar: mis padres parecían tener una sola hija.

Graciela.

Ella era el sol y yo, si tenía suerte, era una lamparita de pasillo. A Graciela le compraban el último teléfono, la ropa de marca, los perfumes caros que dejaban una estela dulce en el aire. Yo heredaba lo que ya no quería: chaquetas con botones flojos, cuadernos a medio usar, zapatos que olían a resignación. Aprendí a desaparecer en las conversaciones familiares, donde solo se celebraban los triunfos de “la niña brillante”. Mis buenas notas y mis logros quedaban siempre en segundo plano, cuando no directamente ignorados, como si fueran el ruido de fondo de una radio mal sintonizada.

La tía Mónica —una pariente lejana con lengua de cuchillo— solía venir los domingos a tomar té y a inspeccionar nuestras vidas como si fueran vitrinas.

—Ay, pero Graciela sí que salió lista, ¿eh? —decía con la sonrisa estirada—. Se nota que heredó lo mejor.

Mi madre reía, feliz, como si aquello fuera un premio.

—Y Estela… bueno —añadía la tía, mirándome de arriba abajo—, Estela es más… tranquila.

“Tranquila” era su manera educada de decir “invisible”.

En el colegio, yo era buena. No buena de “más o menos”, sino buena de verdad. Tenía facilidad para los números y una obsesión casi religiosa por entender cómo funcionaba el dinero, cómo se movía, cómo podía crecer o desaparecer. Mientras mis compañeras soñaban con viajes, yo soñaba con independencia. Esa palabra me parecía una puerta secreta.

Cuando Graciela fue aceptada en una de las mejores universidades de Santiago, la casa entera se convirtió en fiesta. Recuerdo los globos, el vino caro, el asado especial. Mi padre llegó al extremo de cerrar el café temprano para “celebrar como corresponde”.

—Mi hija va a ser alguien —dijo, abrazándola frente a todos.

Yo estaba al lado, con un vaso de bebida en la mano.

—Y tú también estarás ahí para verla brillar —me susurró mi madre, como si mi rol en la vida fuera ser el público.

Años después, cuando llegó mi turno, el entusiasmo se evaporó como agua sobre hierro caliente. Había logrado entrar a una buena carrera en Santiago, Administración e Inversiones, con una beca parcial y la esperanza ingenua de que, esta vez, me mirarían con el mismo orgullo.

Me equivoqué.

—Estela, sé realista —dijo mi madre sin levantar la vista del fregadero—. No podemos costear la universidad para ti. Además… tú no eres material universitario.

Sentí el golpe en el cuerpo antes que en la mente.

—¿Cómo que no soy material universitario? —pregunté, intentando que la voz no me temblara—. Saqué mejores notas que Graciela.

Mi padre entró en la cocina con el delantal del café aún puesto, oliendo a café tostado y autoridad.

—No compares —ordenó—. Graciela tiene futuro, conexiones. Tú… tú eres distinta.

“Distinta” era su manera de decir “prescindible”.

Todo el dinero ahorrado había sido siempre para ella. A mí me ofrecieron “algo práctico”: trabajar de mesera en el café familiar. Cuando les rogué ayuda, les propuse firmar ante notario que devolvería hasta el último peso, invocaron sus “principios”.

—En esta familia no se pide dinero prestado —dijo mi madre.

—Punto.

Esa palabra cerró la discusión y, sin saberlo ellos, abrió mi resentimiento como una herida que por fin respiraba aire.

Aquella noche, cuando la casa se durmió, salí al patio trasero y llamé a mis abuelos. Vivían a unas cuadras, en una casa más pequeña que la nuestra, pero llena de una calidez que mis padres confundían con debilidad.

—Abuela, ¿puedo ir? —murmuré.

—Ven ahora mismo, mi niña —respondió ella.

Mi abuelo no habló mucho al principio. Escuchó con los ojos húmedos y las manos firmes sobre la mesa.

—Tu madre dice que no hay dinero —dijo al fin—, pero la verdad es que no hay voluntad.

Tenía razón.

Ellos no tenían grandes ahorros, pero mi abuelo decidió vender la vieja casa de campo y un terreno en el sur. Yo lloré, protesté, me negué.

—No puedo dejar que hagan eso por mí.

—Estela —me interrumpió con voz suave pero inquebrantable—, los padres deberían abrir caminos. A veces los abuelos tenemos que hacerlo cuando los demás cierran puertas.

Con ese sacrificio pagaron mi matrícula y lo justo para sobrevivir en Santiago. Mi abuela me dio una cajita con una cadenita de plata.

—Para que te acuerdes de que no estás sola —dijo.

En el bus hacia la capital, miré el pueblo hacerse más pequeño tras la ventana y sentí que algo en mí se desprendía. No era solo el paisaje: era la niña que había esperado una mirada de aprobación que nunca llegaría.

Santiago fue un monstruo hermoso. Ruido, luz, prisas, riqueza y pobreza mezcladas en calles que parecían competir por quién mostraba más contradicciones. Compartí una pieza diminuta con una compañera llamada Silvana, sarcástica, brillante, de esas personas que te sacuden solo con existir.

—¿Tus padres no te ayudan? —preguntó una noche, cuando me vio contar monedas para el micro.

—No.

—Entonces te están haciendo un favor sin querer —sentenció—. Aprenderás a vivir sin pedir permiso.

Silvana se convirtió en mi primera aliada real fuera de la sangre. Me presentó a un pequeño grupo de estudiantes ambiciosos y algo temerarios. Entre ellos estaba Diego, un chico de clase media con hambre de futuro, y Valeria, que tenía sonrisa dulce pero una mente afilada para los negocios.

—Aquí nadie es nadie todavía —decía Valeria—. Eso es lo mejor: podemos inventarnos.

Yo estudiaba como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Trabajaba en fines de semana haciendo inventarios para una tienda y daba tutorías de matemáticas. Y mientras tanto, mis padres llamaban de vez en cuando solo para ver si podía “pasar el cumpleaños de Graciela”, como si ella fuera una fecha patria.

Cuando Graciela venía al pueblo en vacaciones, mis padres publicaban fotos como si fueran propaganda familiar. Yo aparecía en una esquina, si aparecía.

Mi abuela, cada vez que veía esas imágenes, apretaba los labios.

—Algún día se les va a caer la careta —murmuraba.

Yo sonreía sin ganas. En ese entonces pensaba que mi frustración era un asunto íntimo, algo que se curaría con distancia.

No sabía que la vida iba a convertirlo en una batalla abierta.

Tras cuatro años de estudio, volví con un título… y con la realidad pegándome de frente. El mercado laboral no me esperaba con los brazos abiertos. El primer mes envié decenas de currículums y recibí respuestas frías o silencios. Llegué a dudar de mí misma.

—No te atrevas a creer el discurso de tu madre —me dijo Diego en una cafetería cerca de la universidad—. Hay gente que te subestima para no admitir que te teme.

Esa frase se me quedó pegada.

Después de muchas postulaciones, conseguí trabajo en una corredora pequeña. El sueldo era modesto y el ambiente, áspero. Alquilé un departamento sencillo en un barrio mal visto. No era glamuroso: pasillos estrechos, ascensor que gemía como un animal viejo y vecinos que fumaban en la escalera. Pero era mío, pagado con mi esfuerzo, y la libertad tenía ese olor a pintura barata y café instantáneo.

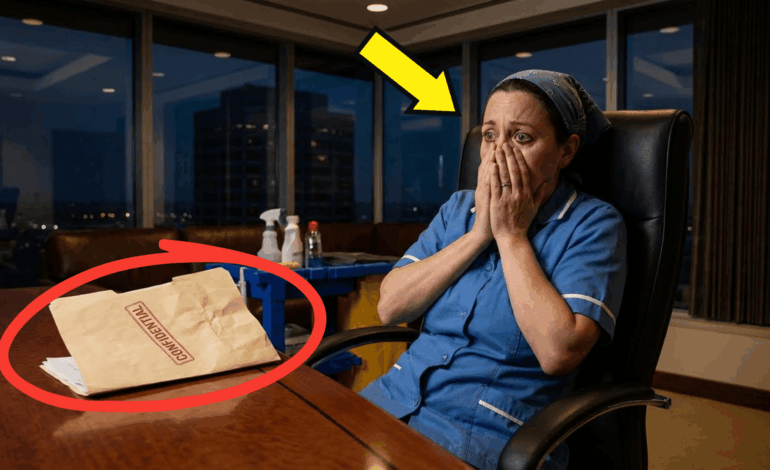

Entonces llegó la emboscada.

Una invitación a cenar de Graciela. Sonaba inocente: “Para ponernos al día, hermanita”. Yo dudé, pero una parte de mí aún quería creer que podíamos reescribir nuestra historia.

Cuando llegué a su casa en Santiago, mis padres estaban allí, junto a Tomás, su novio abogado de traje caro, sonrisa brillante y mirada calculadora. El apartamento de Graciela era impecable, blanco, frío, tan estético que parecía una sala de exposición en lugar de un hogar.

—¡Estela! —exclamó mi madre con una alegría demasiado ensayada.

La cena se convirtió en un desfile de burlas disfrazadas de preocupación.

—¿Y cómo te va en esa corredora? —preguntó Tomás, cortando carne con una precisión teatral—. ¿Es… grande?

—Estamos creciendo —respondí.

—Ah, qué bien —intervino Graciela, con la voz dulce como veneno en copa elegante—. Aunque me imagino que es duro partir en algo tan… básico.

Mi padre soltó una risa.

—Si te cansas de jugar a la ejecutiva, en el café siempre hay espacio para una mesera titulada.

Todos rieron, incluyendo mi madre. Yo sentí ese silencio interno que precede a un incendio.

—Qué suerte que tengas un plan B tan familiar —añadió mi madre—. Una no siempre puede aspirar a tanto como Graciela.

Algo dentro de mí se quebró.

Dejé los cubiertos sobre el plato.

—Prefiero parecer una mendiga antes que parecerme a cualquiera de ustedes.

La frase cayó pesada, como un vaso que se rompe en suelo de mármol.

—No seas dramática —murmuró Graciela, ofendida.

—¿Dramática? —repetí—. Lo dramático es creer que una familia existe solo cuando necesita a una hija de adorno.

Tomás intentó intervenir con voz conciliadora.

—Oye, Estela, relajemos—

—No te metas —le dije sin gritar, pero con una calma que lo desconcertó—. Esta mesa no es tribunal, aunque te encante el papel.

Me fui con la garganta ardiendo, prometiéndome que sería la última vez que los vería.

Pero el destino no se conforma con finales simples.

Un mes después, una antigua compañera de la universidad me escribió: Mirador, un gran grupo de inversiones, abría oficina en Santiago. Me recomendó. Fui a la entrevista con un traje prestado por Silvana y con un discurso de honestidad estratégica.

—No tengo apellido influyente —le dije al reclutador—, pero tengo resultados, disciplina y hambre.

Me contrataron.

Empecé desde abajo, trabajando hasta tarde, tomando proyectos complicados, formándome sola. En ese mundo conocí a Julián, un analista senior con paciencia de maestro y estrés permanente.

—Aquí nadie te regala nada —me advirtió el primer día—. Pero si eres buena, vas a hacer ruido.

Y lo hice.

Mi primer gran caso fue la cartera de una empresa tecnológica. En el primer trimestre logramos un rendimiento cercano al 40%. Mi nombre empezó a sonar. Llegaron los bonos, crecieron las responsabilidades, y con cada peso yo construía algo más que una cuenta bancaria: construía mi revancha silenciosa.

Dos años después, pude comprar un auto de lujo. Lo conduje hasta la casa de mis abuelos, les entregué las llaves con un lazo rojo enorme y vi a mi abuelo quedarse sin palabras.

—¿Estela… qué hiciste? —susurró mi abuela, llevándose la mano al pecho.

—Devolver un poquito de lo que hicieron por mí —respondí.

Mi abuelo, orgulloso hasta la raíz, no lloró. Solo me abrazó largo.

—Te dije que ibas a abrir tu propio camino —murmuró.

Poco después, firmé la compra de un departamento en Altavista, el edificio más exclusivo del sector. Ventanales gigantes, vista limpia, una ciudad entera extendida como un mapa de luces bajo mis pies. La primera noche cené sola en el living vacío, con una pizza sobre una caja y una felicidad extraña, casi dolorosa.

Una mañana, saliendo con un café en mano, escuché una voz demasiado familiar.

—¿Estela?

Era Graciela. Vestida de marca, lista para hacer deporte, impecable como una portada. Se quedó paralizada al verme. Su mirada recorrió el lobby, el ascensor elegante, mi bolso.

—¿Qué haces aquí?

—Vivo aquí.

La envidia le atravesó el rostro por primera vez en nuestra vida, y fue un espectáculo breve pero inolvidable.

—Debe ser un arriendo… temporal —dijo, aferrándose a un hilo de superioridad.

—Compré —respondí sin adornos.

Me miró como si acabara de confesar un crimen.

La semana siguiente, mis padres llamaron.

—Queremos pasar a verte —dijo mi madre, con un tono que pretendía ternura.

Yo debí decir que no. Pero la curiosidad humana es una trampa elegante. Y yo quería verlos enfrentarse a la realidad que me habían negado.

Cuando entraron a mi departamento, se les notaba la mezcla de shock y codicia. Mi padre pasó la mano por el respaldo de un sillón como si comprobara la textura de una vida que no le pertenecía. Mi madre se acercó a la ventana y soltó un suspiro calculado.

—Qué orgullo —dijo—. Mira cómo llegaste lejos.

No “hiciste”, no “lograste”, sino “llegaste”, como si hubiese sido una casualidad.

Después de recorrerlo con ojos brillantes, soltaron la noticia: Graciela se había comprometido con Tomás. La boda costaría 60.000. Como “tradición”, ellos habían ofrecido pagar la mitad… una mitad que no podían pagar.

—Por eso pensamos en ti —dijo mi padre, cruzando las manos como si estuviera en una negociación de negocios.

—Queremos que nos prestes 30.000 —añadió mi madre—. Un préstamo, por supuesto. Firmado ante notario.

La palabra “préstamo” fue un eco perfecto del pasado.

Me quedé en silencio lo justo para que sintieran el peso de su propio cinismo.

—¿Recuerdan cuando yo les pedí ayuda para estudiar? —pregunté.

Mi madre frunció el ceño.

—No estamos hablando de eso.

—Sí estamos hablando de eso —la corregí—. Ustedes me dijeron que por principio no prestaban dinero.

Mi padre sonrió incómodo.

—Eso era diferente.

—Claro —asentí—. Porque yo no era Graciela.

Respiré hondo, con una calma que había entrenado años.

—Yo tampoco presto dinero por principio.

La frase les cayó como un portazo elegante.

—Estás siendo rencorosa —escupió mi madre.

—Estoy siendo coherente —respondí.

Los acompañé hasta la puerta.

—No vuelvan con excusas disfrazadas de familia.

Ese día pensé que el asunto terminaría allí. Me equivoqué otra vez.

Graciela empezó a llamarme. Primero con tono dulce, luego con furia.

—Eres egoísta —decía—. Te olvidas de quiénes te criaron.

—¿Quiénes me criaron o quiénes te criaron a ti? —respondí sin gritar.

—La familia se ayuda.

—La familia también se daña, Graciela. Y ustedes fueron expertas en eso.

La presión subió de nivel cuando mis padres intentaron arrastrar a mis abuelos a su teatro financiero. Un mediodía, mi abuelo me llamó con la voz tensa.

—Tu madre insinuó que vendiéramos el auto que nos regalaste.

Sentí una ira limpia, helada.

—¿Qué le dijo exactamente?

—Que ya habíamos vendido la casa de campo por ti y que “no sería justo” no hacer otro sacrificio por Graciela.

Mi abuelo soltó una risa seca.

—Le colgué el teléfono. Los regalos de la única nieta que se preocupó por nosotros no se venden.

Los amé más en ese instante.

En el pueblo, los chismes volaron. La tía Mónica se transformó en altavoz oficial de la propaganda familiar.

—Dicen que Estela ahora juega a la millonaria y reniega de su sangre —comentaba en la panadería.

Un primo lejano me escribió un mensaje pasivo-agresivo: “No olvides de dónde vienes”. Yo lo leí sin responder. Ya había aprendido que defenderse ante gente tóxica solo les da más armas para distorsionar tus palabras.

Mientras tanto, en Mirador, mi carrera seguía subiendo. Julián me confió proyectos más grandes y Valeria —mi antigua amiga de la universidad— ahora trabajaba en otra firma del rubro. Nos encontrábamos para almorzar y reírnos de la vida adulta.

—Tu familia huele a desesperación —dijo ella sin filtro—. Ahora que te vieron arriba, quieren subirse al ascensor.

—Que se compren el suyo —respondí.

El drama, sin embargo, no estaba dispuesto a cerrar el telón.

A dos semanas de la boda, Graciela apareció sin avisar en mi departamento. Llevaba unas gafas gigantes, un bolso caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos.

—Necesito hablar contigo.

No la abracé. No hice té. Me quedé de pie, neutral.

—Te escucho.

Se paseó por la sala como si buscara el ángulo adecuado para interpretar su escena.

—Los pagos finales del restaurante, las flores y la wedding planner están por vencerse —confesó—. Si mis padres no aportan su parte, los suegros se enterarán de la verdad. Y la mamá de Tomás… ya sabes cómo es. Cree que somos una familia… de cierto nivel.

—¿Y no lo son?

Su mandíbula se tensó.

—No seas cruel.

—No soy cruel, Graciela. Soy realista. Igual que mamá me pidió a mí alguna vez.

Ella se acercó unos pasos, bajando la voz.

—Ayúdame como hermana.

En esa frase había una manipulación vieja, pulida con brillo nuevo.

—Yo también te pedí ayuda como familia —le recordé—. Y tú ni siquiera abriste la boca cuando me cerraron la puerta.

—¡Yo estaba estudiando! ¡No era asunto mío!

—Siempre era asunto tuyo cuando había aplausos —respondí—. Nunca cuando había costos.

Le abrí la puerta.

—No voy a sostener la fachada que ustedes construyeron.

Su rostro se endureció. Por un segundo vi a la niña que había aprendido, igual que yo, a sobrevivir dentro de un sistema familiar enfermo. Pero el segundo siguiente volvió la reina acostumbrada a ganar.

—Te vas a arrepentir —dijo.

—Ya me arrepentí durante años —contesté—. Esto es lo que queda.

La cerré afuera.

El escándalo explotó días después en el club de campo donde la familia de Tomás organizó una cena previa a la boda. Me lo contó Silvana por audio, con el entusiasmo de quien disfruta una buena tragedia ajena.

—Amiga, esto es cine —dijo—. Tu madre y tu padre tuvieron que confesar que no tenían los 30.000. La suegra de tu hermana entró en modo volcán.

Supe más detalles por Julián, que conocía a un abogado del círculo de Tomás. En esos ambientes todo se filtra.

La madre de Tomás se enfureció, recortó la luna de miel, abarató flores y champán. La wedding planner renunció a mitad del caos y fue reemplazada por alguien “más económica”. Los padres de él terminaron pagando todo, pero el daño estaba hecho. Se había roto la ilusión de clase social que mis padres habían vendido durante años.

La boda se celebró igual, más modesta y tensa, con sonrisas rígidas y silencios que no entraban en las fotos.

Yo no fui invitada.

Mis abuelos sí recibieron invitación; la rechazaron con una excusa educada y se quedaron conmigo esa noche, comiendo algo sencillo en su patio.

—No necesitamos alfombras rojas —dijo mi abuela—. Necesitamos paz.

Mi abuelo brindó con una copa de vino barato.

—Por la nieta que nos dio orgullo sin pedirnos permiso.

Me reí y lloré a la vez.

Semanas después vi las fotos en redes: Graciela con su vestido perfecto, Tomás rígido, los suegros con sonrisas congeladas, mis padres disfrazados de una clase social que no era la suya, intentando encajar en una narrativa que se les estaba derrumbando.

Había belleza en las imágenes, sí, pero era una belleza incómoda, como una casa con paredes agrietadas pintadas de blanco.

Y entonces llegó el último giro.

Una tarde, mi madre apareció sola en la entrada del edificio. El guardia me llamó para avisar. Mi primer instinto fue decir que no la dejaran pasar, pero algo en mí quiso cerrar el libro con una última página.

Entró con los ojos rojos, sin maquillaje, sin el teatro habitual.

—No vengo a pedir dinero —dijo apenas cruzó el umbral.

—Entonces habla.

Se sentó con rigidez en el sillón.

—No sé en qué momento te perdimos.

Yo apoyé la taza de té en la mesa.

—Nunca me tuvieron para perderme.

Esa frase la hizo respirar fuerte.

—Tu padre está endeudado —confesó—. El café no va bien. Y nosotros… intentamos sostener a Graciela porque creíamos que ella era nuestra apuesta segura.

“Una apuesta”.

Era doloroso escuchar la palabra exacta.

—¿Y yo qué era?

Mi madre se quedó callada.

Esa respuesta fue más honesta que cualquier disculpa.

—No sé cómo arreglar esto —murmuró al fin.

—No se arregla volviendo atrás —dije—. Se arregla aceptando consecuencias.

Ella asintió con una tristeza nueva, menos orgullosa.

—Tu abuela tenía razón —susurró—. Se nos cayó la careta.

No me pidió perdón como en las películas. No hubo abrazos dramáticos. Solo una verdad incómoda en una sala silenciosa.

Cuando se fue, sentí algo raro: no alivio completo, no triunfo, sino una quietud madura. A veces la justicia no es un castigo espectacular; a veces es simplemente que la historia deja de girar alrededor de quienes te lastimaron.

Hoy sigo sin hablar con mi hermana y mi relación con mis padres es un hilo fino, casi inexistente, sostenido más por límites claros que por cariño. No los odio. Pero ya no permito que definan mi valor.

Vivo mi vida en paz, trabajo en lo que amo y ceno los domingos con mis abuelos, las únicas personas que apostaron por mí cuando nadie más lo hizo. A veces Valeria viene también, y Silvana se suma con una botella de vino y comentarios afilados sobre el mundo.

—A tu versión de libertad —brinda Silvana.

—A los que se atreven a elegirse —añade Valeria.

Mi abuelo me mira con ese orgullo sereno que no necesita palabras grandes.

Miro el atardecer teñir de dorado los edificios de Santiago desde mi departamento y lo tengo claro: hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejar reducidos a cenizas. Porque a veces romper con la familia tóxica no es traición… es supervivencia. Y yo, al fin, elegí sobrevivir sin pedir permiso.