La última niñera renunció llorando en el vestíbulo de mármol y, esta vez, dejó algo más que su carta de renuncia. Dejó a un bebé solo en su cuna, gritando como si el mundo se acabara, y dejó también una bolsita de terciopelo negro que nadie vio caer de su bolso cuando cruzó la puerta principal como una ráfaga de perfume caro, rímel corrido y rabia contenida. Sofía Mendoza llegó justo en ese instante, con el uniforme de empleada doméstica recién planchado, el corazón latiéndole en la garganta y una pequeña maleta que parecía ridícula frente a la inmensidad de aquella casa.

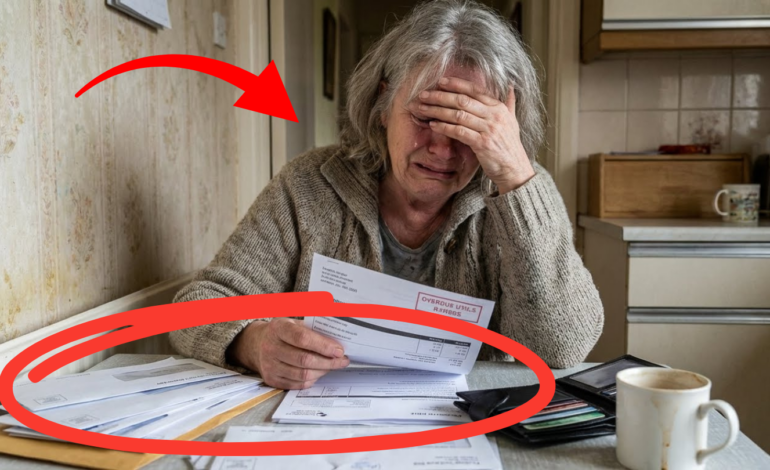

Tenía veintiocho años, un título de preparatoria y una urgencia que no le daba permiso de fracasar. Su abuela Amalia, en Guadalajara, llevaba meses con la salud colgando de un hilo y una lista interminable de medicinas que se tragaban cualquier sueldo decente. Cuando vio el anuncio del señor Sebastián Ruiz Castellanos —sueldo tres veces más alto que el de limpiar oficinas, quince mil pesos mensuales, más alojamiento y comida— sintió que no podía decir que no. Aunque algo en el nombre del barrio, Lomas de Chapultepec, ya le sonaba a puertas que se cierran en silencio.

La reja eléctrica se abrió con una lentitud teatral mientras Sofía observaba los jardines perfectamente cuidados que se extendían como un campo de golf privado. Fuentes de cantera, esculturas modernas, senderos iluminados a ras de piso y una entrada con columnas blancas que parecía sacada de una revista europea. El taxi que la había traído desde la terminal de autobuses era una mancha gris en el paisaje, un insecto cansado en un reino de vidrio, piedra y dinero.

Carmen, la ama de llaves principal, la recibió por la puerta de servicio sin una sonrisa de cortesía. Era una mujer de unos cincuenta años, postura recta, cabello recogido en un moño apretado y una mirada que parecía medir el valor de las personas en segundos.

—Tú debes ser la nueva muchacha de Guadalajara —dijo, evaluándola de pies a cabeza—. Espero que dures más que las anteriores. Llevamos tres empleadas en dos meses.

—Haré mi mejor esfuerzo, señora.

—No me digas señora. Soy Carmen. Y otra cosa: aquí no te metas donde no te llaman. El señor Ruiz es un hombre muy ocupado y muy privado. Haces tu trabajo, cobras tu quincena y mantienes la boca cerrada sobre lo que veas o escuches. ¿Entendido?

Sofía asintió, pero una punzada de inquietud le mordió el estómago. Entró a la mansión y sintió que el piso de mármol italiano tenía un frío distinto, como de lugar donde la gente camina sin dejar huellas emocionales. Pasillos interminables, obras de arte que probablemente costaban más que toda su vida y una escalera central que parecía flotar en el aire, tan perfecta que daba miedo respirarle encima.

Carmen la guió al ala de servicio. Su habitación era pequeña, simple y limpia, con cama individual, armario y baño privado. Para Sofía, que había compartido cuarto con su abuela y dos primas, eso era un lujo que parecía mentira.

—Empiezas mañana a las seis —indicó Carmen, dejando un manual de normas sobre la cama—. Limpias las habitaciones del segundo piso, la biblioteca y ayudas en la cocina cuando sea necesario. Ah, y mantente alejada del ala norte. Esas son las habitaciones privadas del señor Ruiz y del bebé.

—¿El bebé? —preguntó Sofía, sin poder evitarse la curiosidad.

Carmen soltó un suspiro como si esa palabra le pesara años.

—El pequeño Matías tiene dieciocho meses y es complicado. El señor tiene una niñera especializada para él, pero nunca duran mucho. No es asunto tuyo de todas formas.

Esa noche Sofía apenas se acomodó cuando escuchó un llanto que le heló la sangre. No era un llanto normal de bebé; no era el berrinche pequeño y digno de consuelo. Era un grito desgarrador, desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde un pozo oscuro. Se prolongó por horas atravesando paredes y corredores hasta que cesó cerca de las tres de la mañana. Sofía se quedó sentada en la cama con las manos apretadas sobre las rodillas, pensando en lo que había dicho Carmen: mantente alejada del ala norte.

Al día siguiente, con ojeras y determinación, comenzó su rutina. Descubrió pronto que la casa era una máquina bien engrasada. El jardinero llegaba a las cinco; el chófer preparaba los autos a las seis; la cocinera empezaba el desayuno a las seis y media. Todo se movía con precisión militar, salvo por un detalle que vibraba como una alarma interna: el constante cambio de niñeras.

—Van dieciséis en un año —le susurró Remedios, la cocinera, una mujer regordeta y cálida de Oaxaca, mientras pelaba papas con una destreza hipnótica—. Dieciséis, mi hijita. Y todas con certificados, diplomas, referencias de familias importantes. Pero ese niño las vuelve locas.

—¿Pero por qué? —preguntó Sofía, genuinamente preocupada.

Remedios miró hacia la puerta, como si temiera que el eco tuviera orejas.

—Su mamá murió cuando él tenía seis meses. Parto complicado, infección, todo muy rápido. El señor Sebastián se cerró como una ostra. Se metió en su trabajo y básicamente se lo entregó a las niñeras. Pero Matías lo siente, ¿sabes? Los bebés sienten cuando no hay amor verdadero.

Sofía tragó saliva. Conocía esa clase de ausencia. En su barrio, la había visto en niños que aprendían temprano a no pedir nada.

Los días pasaron y Sofía no se cruzó con el dueño de la casa ni con el bebé. Limpiaba, organizaba, ayudaba en la cocina, siempre discreta. Cada noche, sin embargo, escuchaba los llantos que le partían el corazón. El viernes por la tarde todo cambió.

Sofía limpiaba la biblioteca del segundo piso cuando oyó pasos apresurados y voces alteradas en el pasillo. Se asomó discretamente y vio a una mujer joven con uniforme de niñera, el rostro manchado de lágrimas, prácticamente corriendo hacia las escaleras.

—¡No puedo más! —gritaba—. ¡Ese niño está poseído o tiene algo mal en la cabeza! ¡Renuncio! ¡Me voy hoy mismo!

Carmen intentaba detenerla con una compostura quebrada por la urgencia.

—Señorita Patricia, por favor. El señor Ruiz todavía está en una reunión de negocios. No puede irse así.

—¡Pues que busque a otra tonta que aguante esto! —escupió Patricia—. Llevo dos semanas sin dormir. El maldito niño no para de llorar. Me ha vomitado encima cuatro veces y cuando intento cargarlo me araña. ¡Esto no vale ni cien mil pesos al mes!

Patricia giró y, en ese giro salvaje, algo cayó de su bolsa sin que nadie lo notara salvo Sofía. Una pequeña bolsita de terciopelo negro rodó hasta el zócalo y quedó ahí, como un secreto olvidado a propósito.

Carmen jaló aire y, derrotada, miró a su alrededor.

—Que alguien vaya al ala norte —ordenó con voz tensa—. ¡Ahora! Hay que ver al niño.

Nadie se movió. Las empleadas de más antigüedad evitaron el contacto visual como si la orden hubiera sido una maldición.

Sofía no pensó. Solo caminó.

—Yo voy —dijo, y su propia voz la sorprendió.

Carmen la miró como si estuviera a punto de ver morir a alguien.

—Sofía, no sabes…

—No puedo fingir que no oigo ese llanto.

Subió las escaleras del ala norte con el pulso golpeándole en las sienes. La puerta de la habitación del bebé estaba entreabierta. Dentro, la luz suave de una lámpara infantil dibujaba sombras de animales en la pared. Matías estaba de pie en la cuna, aferrado a los barrotes, la cara roja, los ojos húmedos de rabia y desesperación.

—Shhh, mi amor —susurró Sofía, acercándose despacio—. Ya estoy aquí.

El niño la miró con una intensidad extraña para su edad, como si evaluara si esa persona era real o solo otra figura que desaparecería en cuanto ella se cansara. Sofía extendió los brazos. Matías dudó un segundo, luego se lanzó hacia ella con un sollozo que parecía más un alivio que un berrinche.

Sofía lo sostuvo contra su pecho y se meció lentamente. Sin saber por qué, empezó a cantarle la canción que su abuela le cantaba cuando ella era niña.

—“Duérmete, lucerito, que la noche ya cayó…”

El llanto bajó de intensidad hasta volverse un hipo cansado. El niño escondió la cara en su cuello.

—Eso, chiquito… aquí nadie te deja solito —murmuró sin darse cuenta de lo peligrosa que era esa frase en una casa construida sobre silencios.

Cuando bajó con Matías en brazos, el corredor se había llenado de una tensión eléctrica. Carmen se acercó a toda prisa, entre aliviada y furiosa.

—¿Qué hiciste? —preguntó casi sin voz.

—Nada… solo lo cargué.

—No es “solo”. Nadie lo calma tan rápido.

En ese instante, el sonido de un auto entrando al garaje atravesó el ambiente. Mauricio, el chófer, apareció con expresión de alerta.

—Llegó el señor Ruiz.

Sebastián Ruiz Castellanos entró como un hombre que vive en reuniones y duerme en aeropuertos. Traje impecable, ojeras disimuladas por un gesto de control permanente, y una mirada que, al posarse en Sofía cargando a su hijo, se tensó como una cuerda a punto de romperse.

—¿Quién es usted? —preguntó, frío.

Carmen se adelantó.

—Es Sofía Mendoza, nueva del servicio. Ocurrió una emergencia: la niñera Patricia renunció…

—¿Otra? —La palabra le salió como una bofetada dirigida al aire.

Sofía sintió la tentación de entregar al niño y desaparecer. Pero Matías se aferró a su uniforme con una fuerza que la dejó inmóvil. Sebastián lo notó.

—Bájelo.

—Señor… él está tranquilo por primera vez en horas.

—Dije que lo baje.

Sofía obedeció con cuidado. Matías protestó con un gemido agudo, una alarma que amenazaba con convertirse en tormenta. Sebastián lo tomó en brazos rígidamente. El niño no se calmó. Al contrario, empezó a llorar otra vez, como si el cuerpo de su padre fuera una pared sin calor.

El rostro de Sebastián tuvo un microsegundo de derrota. Sofía lo vio y comprendió que ese hombre no era cruel; era un náufrago con traje caro.

—Con permiso —dijo ella, y se acercó despacio—. Déjeme intentarlo otra vez, solo un minuto.

—No está autorizada.

—Puedo irme si usted quiere. Pero primero déjeme ayudarle a su hijo.

La osadía cayó en el corredor como un vaso de cristal rompiéndose en cámara lenta. Carmen abrió los ojos. Remedios se santiguó en silencio desde una esquina. Mauricio bajó la mirada para no meterse.

Sebastián sostuvo la mirada de Sofía. En sus ojos había cansancio y orgullo peleándose.

—Un minuto —concedió al fin.

Sofía tomó a Matías. El niño se tranquilizó de nuevo, lento, como si su cuerpo recordara un refugio antiguo.

—¿Qué hizo diferente? —preguntó Sebastián con una voz más baja, casi vulnerable.

—Nada mágico. Solo… no lo dejé sentirse solo.

Esa noche, Sofía encontró la bolsita de terciopelo donde la había visto caer. Dudó. En la casa de otros, tocar lo ajeno era una forma rápida de quedarse sin trabajo. Pero la curiosidad y el instinto de protección pesaron más.

Dentro había una memoria USB pequeña y una nota doblada, con letras rápidas:

“Si alguien tiene corazón en esta casa, escuche esto. No es el niño. Nunca fue el niño.”

Sofía sintió un escalofrío. Guardó la bolsita en el bolsillo del delantal y, aunque sabía que era una mala idea, la llevó a su habitación. Con su celular viejo y un adaptador barato que había comprado meses atrás, logró abrir los archivos. Había audios. Grabaciones cortas, a veces con ruido de fondo, a veces con voces claras.

En la primera, reconoció la voz de Patricia, temblorosa:

—Esto es para protegerme… para que no digan que estoy loca…

En la segunda, escuchó dos voces masculinas. Una sonaba joven, arrogante. La otra, más madura, impostada. No conocía los nombres, pero las palabras eran suficientes para que el estómago se le hundiera.

—Si el niño sigue así, Sebastián va a ceder —dijo la voz joven—. Todos alrededor están convencidos de que no puede con la casa ni con la empresa.

—No te excedas —respondió la otra—. Solo hay que empujarlo al límite. Ya sabes lo que dice el abogado: con un par de informes sobre “inestabilidad emocional”, el control del fideicomiso se reconfigura.

Sofía pausó el audio, temblando. Fideicomiso. Control. Inestabilidad. ¿Estaban usando a un bebé para quebrar a su propio padre?

Al día siguiente, Remedios le confirmó un rumor que le dejó el pelo de punta.

—El señor tiene un hermano político… Emiliano —le dijo mientras preparaban chiles rellenos—. Es su socio en la empresa familiar. Se quedó muy cerca de todo desde que murió la señora Vanessa.

—¿Vanessa? —Sofía probó el nombre como si fuera una llave.

—Así se llamaba la mamá de Matías. Dios la tenga en su gloria.

La casa entera parecía pronunciar ese nombre en voz baja.

Sofía empezó a notar detalles que antes eran invisibles. Un monitor de bebé que parpadeaba raro. Cerraduras cambiadas sin aviso. Un olor tenue, casi químico, en la habitación del niño algunas noches. Y la presencia ocasional de una mujer elegante, de labios rojos y sonrisa de revista, que cruzaba el salón principal como si fuera dueña de las paredes. Carmen la trataba con una cortesía tensa.

—¿Quién es ella? —preguntó Sofía a Mauricio cuando la vio subir al segundo piso sin anunciarse.

El chófer dudó, pero Sofía había sido amable con él desde el primer día, y la amabilidad a veces compra pequeñas verdades.

—Valeria Ortega —murmuró—. Ex… algo del señor Sebastián. Muy cercana a Emiliano. Y demasiado interesada en el niño.

Esa tarde, Valeria interceptó a Sofía en el pasillo con una suavidad venenosa.

—Tú eres la nueva que carga a Matías —dijo, mirándola como si Sofía fuera un objeto decorativo mal colocado.

—Solo ayudo cuando hace falta, señora.

—No soy señora. Y te daré un consejo: en esta casa, el cariño se paga caro. No te encariñes con lo que no te pertenece.

Sofía sintió algo parecido a la rabia.

—Con respeto, un niño no es un mueble.

Valeria sonrió, encantada por el desafío.

—Qué tierna. A las tiernas se las rompe más fácil.

Se alejó dejando una estela de perfume y amenaza.

Sofía quiso ir con Sebastián de inmediato, pero la prudencia le recordó su realidad: era una empleada nueva, sin poder, con una abuela enferma dependiendo de su sueldo. Si acusaba a alguien de conspiración sin pruebas, podía quedar en la calle en una tarde. Así que eligió otra ruta.

Una noche, mientras Matías por fin dormía en su brazo, Sofía entró al despacho del señor Sebastián para devolver un libro que Carmen le había pedido poner en su sitio. De pronto lo vio: una foto enmarcada de Vanessa, la madre de Matías. Sonreía con una luz serena, pero al lado del marco había un sobre cerrado, amarillento, con letras que la hicieron contener la respiración:

“Para quien cuide a mi hijo cuando yo no esté.”

Sofía no lo abrió, pero entendió que en esa casa había una historia enterrada que seguía sangrando por debajo de las alfombras.

Al día siguiente, Sebastián la llamó a su oficina. La puerta se cerró con un clic que sonó definitivo.

—Carmen me dijo que usted calmó a Matías dos veces —empezó, directo—. También me dijo que no ha faltado ni un minuto a sus obligaciones.

—Solo hago mi trabajo.

—Mi hijo necesita estabilidad. Y este… desfile de niñeras se ha vuelto un espectáculo vergonzoso. No me gusta depender de improvisaciones.

Sofía se preparó para escuchar el despido más educado de su vida.

—Quiero que cubra temporalmente la rutina del niño —continuó él—. No como niñera formal. Como apoyo interno, mientras contrato a alguien más.

—Señor Ruiz, yo no tengo certificación para eso.

—Tiene algo que no he encontrado en dieciséis mujeres con certificación: paciencia.

Sofía pensó en su abuela. Pensó en el sueldo. Pensó en la bolsita de terciopelo escondida en el doble fondo de su maleta.

—Si usted me da instrucciones claras y un horario formal… puedo ayudar.

—Bien. Y una condición: lo que pase aquí se queda aquí.

La frase, dicha con dureza, tenía un tono desesperado. Sofía asintió sin prometer silencio eterno en su corazón.

Con los días, Matías empezó a responder a rutinas simples: luz tenue a la misma hora, canciones suaves, contacto constante, comida sin prisas. Sofía descubrió que el niño lloraba más cuando alguien cambiaba bruscamente su entorno. No parecía un misterio sobrenatural; parecía un bebé herido por la discontinuidad. Aun así, el llanto de algunas noches regresaba con una intensidad inexplicable, como si algo lo sobresaltara desde un rincón invisible.

Una madrugada lo encontró despierto, mirando fijamente hacia la puerta del clóset. Sofía sintió un escalofrío absurdo y se obligó a respirar.

—¿Qué ves ahí, chiquito? —susurró.

El niño no respondió, claro. No podía. Pero entonces, desde el clóset, un sonido de interferencia eléctrica susurró. Sofía abrió de golpe. Dentro, escondido tras cajas de ropa de cama, había un pequeño dispositivo de audio conectado a un cable. A veces reproducía, en volumen bajísimo, un llanto grabado. Un llanto casi idéntico al de Matías.

Sofía sintió que el mundo se inclinaba.

—No… no puede ser.

Guardó el aparato en su delantal y bajó a la cocina como si estuviera huyendo de un incendio. Allí encontró a Mauricio tomando café.

—Necesito que me ayudes —dijo, sin preámbulos—. Pero si lo haces, te metes en un lío grande.

—¿De qué tamaño?

Sofía puso el dispositivo sobre la mesa. Mauricio palideció.

—Eso no es del niño.

—Lo sé.

—¿Dónde lo encontraste?

—En el clóset de su cuarto.

Mauricio se quedó callado un segundo, luego apretó la mandíbula.

—Emiliano tiene acceso a esa ala.

No hacía falta decir más.

Empezaron a hilar pruebas con el sigilo de quienes saben que el poder rara vez necesita gritar para aplastar. Sofía grabó discretamente el dispositivo funcionando. Mauricio revisó entradas y salidas del personal de mantenimiento. Remedios, que no era chismosa pero sí ferozmente maternal, aportó un dato adicional:

—Hace meses vi a Valeria salir del ala norte con un técnico que no era de aquí —confesó—. Yo creí que era para arreglar el aire acondicionado.

La tensión creció cuando Sebastián anunció una cena benéfica en la mansión para inversionistas y amigos cercanos. Sofía escuchó sin querer una conversación entre Carmen y el abogado de la familia, Íñigo Salvatierra.

—El fideicomiso queda blindado si el señor demuestra estabilidad familiar —decía el abogado—. Pero los rumores sobre el niño… están circulando.

—¿Rumores de quién?

—De gente que no quiere que él esté fuerte. Usted me entiende.

Sofía entendía demasiado.

Ese mismo día, Valeria buscó a Sofía en la terrazas traseras, donde las bugambilias parecían demasiado bellas para una conversación tan fea.

—Necesito que hagas algo por mí —dijo sin rodeos—. Una tarea sencilla.

—No trabajo para usted.

Valeria se acercó lo suficiente para bajar la voz y subir el veneno.

—Todos trabajan para alguien, Sofía. Tú trabajas para tu abuela enferma, ¿no? ¿Amalia Mendoza? Hospital Civil de Guadalajara. Sala de medicina interna.

Sofía sintió un golpe de hielo en el pecho.

—¿Cómo sabe eso?

—Porque yo sé muchas cosas. Y porque puedo ayudarte. Dinero extra para ese tratamiento que el seguro público tarda siglos en aprobar. Solo necesito que me consigas una copia de ciertos documentos que el señor guarda en su caja fuerte.

La amenaza estaba envuelta en un regalo.

—No —dijo Sofía, seca.

—Piensa bien. La lealtad es un lujo de los sanos.

Sofía tembló de rabia y miedo, pero no retrocedió.

—Si vuelve a mencionar a mi abuela, voy directo con el señor Ruiz.

Valeria soltó una risa breve.

—¿Y quién crees que te va a creer? Eres la empleada nueva que “misteriosamente” calmó al niño. La que se metió donde no la llamaban. La que ahora tiene acceso al heredero. Ten cuidado, Sofía. La gente poderosa convierte a las buenas en culpables con la facilidad con la que cambia de reloj.

Esa noche Sofía no durmió. Se sentó en la cama con el celular en la mano, mirando la foto de su abuela. La tentación de aceptar dinero era un animal hambriento en la garganta. Pero cuando entró a ver a Matías y lo encontró dormido con una mano apretada alrededor de su dedo índice, se prometió algo simple: no iba a salvar una vida traicionando otra.

El día de la cena benéfica, la mansión se vistió de brillo. Llegaron empresarios, socialités, un par de políticos, fotógrafos discretos y música de cuerdas que flotaba como humo elegante. Sofía estuvo a cargo de Matías hasta temprano, y luego Carmen le pidió quedarse disponible por si el niño se inquietaba con el ruido.

—Y no te metas en problemas hoy —le advirtió Carmen, más suave que de costumbre—. He visto caer gente por menos.

—Estoy tratando de evitar eso.

Cerca de las diez de la noche, Sofía vio a Emiliano por primera vez de cerca: sonrisa encantadora, ojos fríos. Era el tipo de hombre que te ofrece una copa mientras te mide el cuello para la soga. Caminaba junto a Valeria con una complicidad demasiado cómoda. En un punto de la noche, Sofía los vio salir hacia un corredor lateral que llevaba a las oficinas internas. Eso no era normal en una cena pública.

Sofía se movió con cuidado y avisó a Mauricio con una mirada. Él asintió y se adelantó. Minutos después, Sofía escuchó voces subiendo de tono tras una puerta entreabierta.

—No puedes presionarlo hoy —decía Emiliano—. Hay demasiada gente.

—Justo por eso —respondió Valeria—. Si el niño se descontrola frente a todos, mañana la prensa va a oler sangre.

Sofía sintió que la piel se le incendiaba. Entró sin tocar.

—Ya basta.

Emiliano se giró con sorpresa calculada.

—¿Perdón? ¿Quién te dio permiso de estar aquí?

—Nadie. Pero sí tengo algo que tal vez deba escuchar el señor Sebastián.

Valeria se acercó despacio, como una serpiente con tacones.

—Qué valiente. ¿Vienes a chantajearnos con tus fantasías?

—Vengo a impedir que usen a un bebé como instrumento de poder.

Emiliano soltó una sonrisa fría.

—Cuidado, niña. Estás confundiendo tu papel en esta casa.

Sofía sacó el celular, puso el volumen alto y reprodujo uno de los audios de la USB. La voz de Emiliano quedó nítida en la habitación:

—“Solo hay que empujarlo al límite…”

Valeria dio un paso atrás.

—Eso es ilegal.

—Lo que ustedes hicieron es inhumano —replicó Sofía.

En ese instante, Sebastián apareció en la puerta. Nadie supo quién lo llamó, pero Sofía vio a Mauricio detrás de él, serio como un guardia que por fin decidió elegir bando.

—¿Qué está pasando? —preguntó Sebastián, y su voz cortó el aire.

—Nada —dijo Emiliano inmediatamente—. Esta empleada está alterada.

—¿Alterada? —Sofía miró a Sebastián—. Señor, necesito que vea esto.

Le mostró el video del dispositivo hallado en el clóset y los audios de la memoria. Sebastián no parpadeó en los primeros segundos. Luego su rostro empezó a transformarse en algo peligroso y contenido.

—Emiliano… —dijo con una calma mortal—. Dime que esto no es lo que parece.

Emiliano intentó sostener la sonrisa.

—Sebas, estás cansado, estás sensible. Te están manipulando.

—¿Y tú? —Sebastián miró a Valeria—. ¿También vas a decirme que es una coincidencia?

Valeria levantó la barbilla.

—Yo solo intentaba proteger el futuro de esta familia.

—No eres familia —escupió él.

No hubo escándalo público en el salón principal porque Sebastián era experto en controlar incendios lejos de las cámaras. Pero sí hubo un giro que Sofía sintió en el ambiente como un cambio de estación: los guardias de seguridad se acercaron, el abogado Íñigo fue llamado de inmediato y Emiliano, acorralado por pruebas y por el peso de la vergüenza, empezó a elevar la voz.

—¡Lo hice por la empresa! —bramó—. ¡Tú no estabas en condición de dirigir nada! ¡Eras un viudo con un niño imposible y una casa convertida en hospital emocional!

—Mi hijo no es un argumento —respondió Sebastián, con los ojos brillantes de furia.

Valeria intentó salir, pero una de las guardias le bloqueó el paso.

—Esto no se queda aquí —amenazó—. Ustedes no saben con quién se meten.

—Sí sabemos —dijo Íñigo, entrando con un folder en la mano—. Con alguien que acaba de incriminarse frente a testigos.

La fiesta terminó antes de medianoche con una excusa elegante sobre un problema familiar inesperado. Los invitados se fueron con curiosidad y cuchicheos, como ocurre en cualquier ecosistema de lujo: si no hay drama, se inventa, y si hay drama, se saborea.

En la cocina, Remedios abrazó a Sofía como si la hubiera parido.

—Te van a odiar y te van a respetar al mismo tiempo, mi hijita —susurró—. Eso pasa cuando una pobre le pone un espejo a los ricos.

Carmen tardó más en acercarse. Cuando lo hizo, su voz fue baja, casi maternal.

—Yo te advertí que no te metieras donde no te llaman. Pero supongo que algunas veces… alguien tiene que meterse.

Sofía casi lloró. No por el elogio, sino por el alivio de no sentirse sola en una casa que por fin empezaba a decir la verdad en voz alta.

Los días siguientes fueron un remolino de abogados, ajustes de seguridad y silencios que se volvían conversaciones necesarias. Sebastián mandó revisar todos los accesos del ala norte, instaló cámaras nuevas bajo supervisión legal y, por primera vez desde la muerte de Vanessa, pidió una evaluación profesional para Matías. La doctora Lucía Rojas, pediatra especializada en desarrollo temprano, visitó la casa y habló con Sofía y Sebastián en una sala iluminada por el sol de la mañana.

—No hay nada “maldito” en su hijo —dijo con firmeza—. Lo que hay es un patrón claro de ansiedad por separación y una respuesta intensa a cambios constantes de cuidadores. Con estabilidad, afecto y rutinas consistentes, vamos a ver mejoras.

Sebastián escuchó, serio, como si cada palabra fuera un ladrillo nuevo para reconstruir un puente.

Esa tarde, el señor se encontró con Sofía en el jardín trasero. Sin música de cuerdas, sin trajes brillantes, sin espectadores. Solo el sonido del agua de una fuente y el rumor de hojas movidas por el viento.

—Usted salvó a mi hijo —dijo él.

—No lo salvé. Solo… estuve.

—No entiende. En esta casa, estar se volvió un acto raro.

Sofía sostuvo la mirada.

—Con respeto, señor Sebastián, usted también tiene que estar.

Él bajó los ojos un segundo, como si esa frase le doliera en un lugar antiguo.

—Lo sé.

—Y yo… necesito decirle algo más.

Sofía le contó lo de Valeria y la amenaza sobre su abuela. Sebastián se tensó, pero esta vez no reaccionó con ceguera sino con precisión. Dos días después, Sofía recibió una llamada del hospital en Guadalajara: había apoyo para agilizar parte del tratamiento de Amalia a través de una fundación privada. No era caridad sin nombre; era Sebastián haciendo lo correcto sin convertirlo en espectáculo.

Cuando Sofía se lo agradeció, él solo respondió:

—Usted me mostró lo que yo estaba ignorando. Considérelo un acto mínimo de justicia.

Con el paso de las semanas, Matías comenzó a dormir más tiempo. No siempre. No perfecto. Pero mejor. Y cada mejora era una victoria íntima. El niño aprendió a buscar a su padre con menos miedo. Sebastián aprendió a cargarlo sin rigidez, a sentarse en el suelo a jugar con bloques, a tolerar el caos pequeño que es la infancia. Sofía observaba ese cambio con una ternura inevitable y una prudencia necesaria: sabía que las casas ricas no solo tienen paredes gruesas; también tienen reglas invisibles sobre quién puede volverse indispensable.

Una tarde, mientras Matías intentaba decir “Sofía” a su manera —“Fía, Fía”—, Carmen entró a la sala con un sobre formal.

—El señor te hizo un contrato nuevo —dijo—. Con aumento, prestaciones completas y un puesto claro como asistente principal de cuidado infantil interno. Nada de improvisaciones, nada de zonas grises.

Sofía abrió el sobre con manos temblorosas.

—¿Y usted qué piensa?

Carmen levantó una ceja.

—Pienso que te lo ganaste. Y pienso también que, si decides quedarte, vas a tener que aprender a sobrevivir a la envidia.

—¿De quién?

—De las sombras que creían que esta casa era suya.

En la última semana de ese mes, Emiliano fue apartado formalmente de la gestión de la empresa mientras avanzaban investigaciones internas. Valeria desapareció del círculo social de la mansión como una mancha que, de pronto, nadie quería admitir que había estado ahí. Los rumores siguieron, claro, pero ahora tenían menos dientes.

Una noche tranquila, Sofía caminó por el vestíbulo de mármol donde todo había empezado. Se detuvo frente a la escalera central y escuchó un silencio nuevo: un silencio que no era abandono, sino descanso. En el piso superior, Matías dormía. Y, por primera vez en mucho tiempo, Sebastián también.

Sofía sacó su celular y llamó a su abuela.

—Abue, ¿cómo te sientes hoy?

—Cómo una reina vieja con ganas de pelear otro rato —bromeó Amalia con una voz cansada pero viva.

Sofía sonrió con lágrimas cerca.

—Te voy a ir a ver pronto.

—Aquí te espero, m’ija. Y no te olvides de cuidarte tú también.

Colgó y se quedó mirando los ventanales inmensos. La ciudad brillaba afuera, indiferente y preciosa.

Días después, Sebastián la encontró en la cocina cortando fruta para Matías.

—Sofía —dijo sin formalidades—, sé que este trabajo empezó por necesidad. Pero quiero que sepa que, si un día decide irse, no le cerraré puertas. Quiero que se quede porque quiere, no porque teme.

Esa frase, tan simple, terminó de romper el último muro que Sofía no sabía que seguía en pie.

—Gracias —respondió ella—. Por primera vez siento que aquí puedo respirar sin pedir permiso.

Matías entró corriendo con pasos torpes y una carcajada diminuta. Se aferró a la pierna de su padre primero, luego a la de Sofía, como si su corazón por fin hubiera aceptado que el amor podía tener más de una forma sin volverse una amenaza.

Sebastián lo levantó y lo besó en la frente.

—Vamos a estar bien, campeón.

Sofía miró esa escena y entendió que el drama más grande de esa casa no había sido la conspiración, ni la renuncia en el mármol, ni la sombra de la muerte de Vanessa. Había sido el miedo a amar de nuevo. Y, contra todo pronóstico, una mujer de Guadalajara con uniforme humilde había entrado a un palacio de silencios para enseñarles algo tan elemental y revolucionario como quedarse.

Esa noche, antes de dormir, Sofía guardó la bolsita de terciopelo en una caja pequeña junto a una estampita de la Virgen que su abuela le había dado. No como trofeo, sino como recordatorio de que la ternura también puede ser una forma de coraje. Afuera, la mansión seguía siendo enorme, fría en su arquitectura y ostentosa en sus detalles. Pero adentro, por primera vez, había una familia aprendiendo a hacer algo incómodo y maravilloso: convertirse en hogar.