De la oficina con goteras al éxito: la venganza más silenciosa

La noche en que les pedí a mis padres un millón de pesos para lanzar mi startup tecnológica, la lluvia golpeaba los ventanales de la casa de ladrillo rojo en Monterrey como si alguien quisiera entrar a empujones. Yo había ensayado mi discurso frente al espejo del baño de la terminal aérea, con la laptop apretada contra el pecho y los dedos helados de nervios. Me repetí que esta vez lo verían: no era una fantasía, era un negocio. Que yo no era “la hija responsable” para tareas silenciosas, sino una mujer capaz de crear algo que valiera la pena.

Mi padre ni siquiera miró las cifras en la pantalla. Cerró el periódico con ese gesto seco que siempre significaba sentencia. Me sostuvo la mirada un segundo, el suficiente para que mi esperanza se encogiera.

—Es demasiado arriesgado, Ana —dijo—. No vamos a tirar el dinero.

Mi madre, sentada a su lado con una taza de té, ni siquiera intentó suavizarlo.

—Tú siempre sales adelante sola, mi amor. Eres fuerte —añadió como si fuera un cumplido, cuando yo ya sabía que era su manera elegante de decir: “no te toca”.

La luz amarilla de la sala iluminaba los retratos familiares sobre la chimenea. En casi todos, mi hermana Rossy estaba en el centro, sonriendo con una seguridad que parecía heredada de la casa misma. Yo aparecía a un lado, medio cortada por el encuadre. Era una metáfora demasiado obvia como para ignorarla.

Respiré hondo.

—Papá, ya tengo constructoras interesadas en Guadalajara y Puebla. Esto no es una apuesta al aire. Es un software de control de pagos y flujo de obra. Les ahorra pérdidas reales.

Él levantó la mano.

—No quiero oír más. La tecnología es una moda. Además, tú… —me miró como si buscara una excusa moral— tú te obsesionas.

La palabra se clavó como astilla. Me quedé callada porque sabía que si hablaba un minuto más, iba a llorar. Y en mi familia el llanto siempre se interpretaba como debilidad estratégica: algo que Rossy podía usar y yo debía evitar.

Dos días después, en una comida dominical, mi tía Mercedes —la hermana mayor de mi madre, cronista no oficial de todos los chismes familiares— me apretó la mano en la cocina mientras los demás reían en el jardín.

—No te lo tomes tan a pecho —susurró—. Tu papá ya decidió desde que eras niña quién era su estrella.

—¿Y yo qué soy entonces?

—La que sostiene las luces para que la estrella brille.

No supe si agradecerle la honestidad o odiarla por ponerlo en palabras.

Crecimos en la misma casa, pero en universos distintos. A Rossy le regalaron un coche nuevo a los 16; a mí me dijeron que “no hacía falta” porque yo “era más tranquila”. A ella le pagaron cursos carísimos de actuación en Ciudad de México; a mí me negaron un curso de programación de 10.000 pesos porque “eso se aprende gratis en internet”. A ella le celebraban los caprichos como señales de talento; a mí me celebraban la disciplina como si fuera mi única función decorosa.

En la universidad, cuando conseguí una beca parcial para ingeniería de software, mi madre me abrazó y dijo:

—Qué bueno que no nos das gastos.

Cuando Rossy consiguió un papel secundario en un comercial de perfume, mi padre organizó una cena para “celebrar el inicio de su carrera”.

Yo aprendí a sonreír para que no notaran la herida.

A los 23, me mudé a Guadalajara y empecé a trabajar como analista en una constructora mediana. Ahí vi el problema que nadie quería resolver: facturas perdidas, pagos duplicados, obras que se comían el presupuesto como un incendio lento. En los pasillos escuchaba siempre la misma frase: “Si tuviéramos un sistema decente…”. Yo llegaba a casa, abría la laptop y escribía código hasta el amanecer.

Miguel apareció entonces, como un hermano de circunstancias. Era un desarrollador brillante con humor de tormenta y lealtad de acero. Lo conocí en un meetup de tecnología donde yo presenté mi idea con diapositivas simples y voz temblorosa. Cuando terminé, él se acercó.

—Tu producto no está verde —dijo—. Está hambriento. Si no lo alimentas rápido, alguien más se lo va a comer.

—¿Eso es una amenaza o un consejo?

—Las dos cosas.

Raquel llegó semanas después, recomendada por un profesor mío. Tenía mente financiera, sonrisa peligrosamente dulce y una habilidad casi cruel para detectar riesgos. En nuestra primera reunión en una cafetería, miró mi prototipo y el plan de negocios.

—BillFlow puede funcionar —sentenció—, pero no si sigues pensando en pedir permiso emocional. Esto va de números, no de aprobación.

En ese momento creí que hablaba de inversores. No entendí que también hablaba de mi familia.

A base de noches en vela y turnos dobles, ahorré 400.000 pesos. Diseñé un prototipo, conseguí dos cartas de intención de empresas interesadas y preparé una presentación sólida. Con todo eso volví a Monterrey, buscando quizá una rendija de justicia.

Mis padres dijeron que no sin hacer una sola pregunta.

Y entonces llegó el terremoto silencioso: tres meses después, Rossy anunció que quería abrir una empresa de eventos de lujo.

La escena fue casi teatral, apropiada para ella. Se levantó en medio de una cena familiar, con una copa de vino en la mano.

—Mamá, papá… he decidido emprender. Voy a crear experiencias premium en Monterrey. Bodas, lanzamientos, galas. Ya tengo contactos.

Mi padre sonrió como si el destino le hubiera entregado un regalo personal.

—Eso sí es visión. Eso sí es marca.

—Pero es arriesgado —me atreví a decir, demasiado suave para ser escuchada sin intención de ofensa—. El mercado…

Rossy me cortó con una risa breve.

—Ay, Ana, tú ves riesgos hasta en una vela encendida.

Mi madre le tomó la mano.

—Tu hermana siempre ha sido más… práctica.

“Práctica” era el sinónimo familiar de “menos interesante”.

En menos de un mes, mi padre firmó un préstamo de siete millones para la empresa de Rossy. Y como si eso no bastara, le compró un BMW blanco “para la imagen de marca”. La noticia me llegó por un primo, Iván, que trabajaba en el banco y no podía contenerse.

—No debería contarte esto, pero me da coraje —me dijo por teléfono—. Tu papá salió hoy del área de créditos feliz como niño con juguete nuevo. Nunca lo vi así cuando hablaba de ti.

La claridad fue helada, exacta: en mi familia siempre habría una hija digna de inversión. Y no era yo.

Esa noches, Miguel me encontró en la oficina improvisada que aún no era oficina: una habitación alquilada con una mesa plegable y un ventilador que sonaba como helicóptero viejo.

—¿Vas a seguir pidiendo migajas? —preguntó.

—No.

—Bien. Porque tu idea no necesita permiso de nadie.

Hipotequé mi pequeño piso en Guadalajara. Sumé mis ahorros. Rentamos un espacio cutre en una zona industrial donde el techo tenía goteras y las paredes olían a humedad y pintura vieja. Yo lo miré con una mezcla de horror y orgullo.

—Es feo —dije.

Raquel encogió los hombros.

—Los lugares feos producen negocios hermosos cuando la gente trabaja de verdad.

Bautizamos a ese caos como el origen de BillFlow. En las primeras semanas, dormimos en sillones prestados, comimos ramen de vaso y nos reímos de nuestro propio dramatismo. Pero la risa duró poco. Los contratos no llegaban. Los clientes decían “nos encanta” y luego desaparecían. Un competidor grande lanzó una herramienta parecida y por un momento sentí que el mundo se achicaba hasta dejarme sin aire.

Y entonces apareció el primer giro de cuchillo.

Un viernes por la tarde, Raquel entró a mi oficina con el rostro endurecido.

—Alguien filtró tu pitch deck.

—¿Qué?

—Nuestro competidor publicó una demo con casi la misma estructura de flujo que explicaste en las diapositivas internas. Esto no es coincidencia.

Sentí el estómago hundirse.

—Solo tres personas fuera del equipo vieron ese archivo.

—¿Tus padres?

—No. Ellos no quisieron verlo.

—¿Entonces quién?

Yo pensé en una sola posibilidad, absurda y sin embargo nítida. Rossy.

La llamé esa noche.

—¿Le mostraste mi presentación a alguien?

—¿De qué hablas? —respondió con voz dulce.

—Rossy, te envié el archivo hace meses porque dijiste que querías “entender lo que hacía”.

—Ay, Ana, yo apenas abro WhatsApp. Además, ¿tú crees que yo voy a perder tiempo en pantallas aburridas?

Quise creerle. Quise ser ingenua una vez más.

Dos días después, Iván me escribió un mensaje corto: “Cuidado. Vi a Rossy reunida con gente de Grupo Landa en un hotel. Hablaban de software para eventos y construcción. Te juro que escuché tu nombre”.

Grupo Landa era el competidor.

Cuando la enfrenté delante de mis padres en una comida familiar, la explosión fue inevitable.

—¿Te diste cuenta de lo que hiciste? —le dije, intentando no levantar la voz.

Rossy parpadeó con inocencia perfectamente ensayada.

—Estás paranoica.

—¡Vi mensajes! ¡Tuviste reuniones!

Mi padre golpeó la mesa.

—¡Basta! Siempre estás celosa de tu hermana.

—No es celos —dije con un hilo de voz—. Es mi trabajo.

—Tu trabajo —repitió él con desdén—. Si fuera tan bueno, no estarías pidiendo dinero ni culpando a los demás.

Mi madre se levantó y me habló como si yo fuera una tormenta incómoda que había que calmar.

—Ana, no arruines la paz de la casa.

La paz de la casa era el silencio sobre mis heridas.

Me fui antes del postre. En el estacionamiento, con las llaves temblando en la mano, me prometí algo simple y brutal: si iba a perder, al menos iba a perder a mi manera.

Regresé a Guadalajara y trabajamos como animales acorralados. Miguel rediseñó módulos enteros para que BillFlow fuera más rápido y más intuitivo. Raquel renegoció todo: alquiler, proveedores, hasta el café que comprábamos. Yo pedí citas con constructoras pequeñas una por una, como quien golpea puertas en una tormenta.

Una tarde gris, cuando el dinero alcanzaba para dos nóminas más, recibí una llamada de Puebla.

—Soy Arturo Salgado, director de operaciones de Consorcio Real —dijo una voz firme—. Vi una demo de su software. Quiero una prueba piloto.

—¿Cómo nos encontró?

—Un ingeniero suyo me habló de usted. Dice que BillFlow podría salvarnos de un desastre administrativo.

Colgué y me quedé sentada sin respirar.

—¿Eso fue real? —preguntó Miguel desde la puerta.

—Si no lo fue, me inventé el llamado más esperanzador de mi vida.

El piloto funcionó. Luego vino un contrato. Luego otro cliente recomendado. Los números dejaron de ser una cuerda al cuello y se convirtieron en un ritmo posible. Pasamos de sobrevivir a planear.

Mientras BillFlow empezaba a respirar, el imperio de cristal de Rossy se llenaba de grietas. Su empresa de eventos era puro brillo sin estructura. Pagaba decoradores carísimos antes de cerrar contratos. Firmaba acuerdos con influencer tras influencer para aparentar estatus. Los “contactos” eran fiestas. Las fiestas eran gastos. Los gastos eran deudas.

Una noche, me envió un audio llorando.

—Ana, tú que eres tan inteligente… ¿no puedes ayudarme a organizar mis cuentas?

Me quedé mirando el teléfono. Parte de mí quería correr a rescatarla como siempre. La otra parte recordó el hotel, Grupo Landa, mi nombre en una conversación ajena.

—Puedo recomendarte un asesor —respondí—. No puedo hacerlo yo.

Su silencio fue un látigo.

El BMW fue embargado seis meses después. Me enteré por las redes: un video de mala calidad donde un agente de recuperación colocaba una orden en el parabrisas. Rossy, fuera de cámara, gritaba como si el mundo le estuviera robando un derecho divino.

El siguiente golpe llegó con un sonido más íntimo: la llamada de mi madre.

—Hija… —su voz era una hoja doblándose— el banco dice que si no pagamos, nos quitan la casa.

El corazón me latió en las sienes.

—¿Cuánto necesitan?

—Un millón y medio. Y quizá más. Tu papá está desesperado.

Al día siguiente, él me llamó con tono de jefe y no de padre.

—Te va bien, nos lo debes. Somos tu familia.

En esa frase cabían años de favoritismo, silencios y sacrificios invisibles. Me temblaron las manos, pero no por miedo. Por furia antigua.

—Papá, yo les pedí un millón con un plan. Ustedes ni miraron.

—No mezcles cosas.

—Ustedes mezclaron todo cuando decidieron que Rossy era inversión y yo era respaldo.

Hubo un silencio pesado.

—Entonces, ¿te vas a vengar?

La palabra “venganza” siempre la usan quienes jamás aceptan responsabilidad.

—No —dije—. Voy a cuidarme.

La situación llegó al límite una tarde de domingo. Yo acababa de volver de la oficina cuando tocaron a mi puerta. Estaban los tres: mis padres y Rossy, con un maquillaje perfecto que no podía esconder el pánico en sus ojos.

Mi madre entró primero, como si el lugar fuera todavía una extensión de su autoridad.

—Mira qué bonita tu casa, Ana. Gracias a Dios te ha ido bien.

Rossy se sentó sin pedir permiso, cruzó las piernas y soltó un suspiro teatral.

—Esto se arregla fácil si nos prestas el dinero. En seis meses te lo devolvemos.

—¿Seis meses con qué ingresos? —preguntó Raquel, que estaba conmigo porque habíamos ido a revisar unos documentos. Su presencia incomodó a mi familia como una cámara apuntando la verdad.

Mi padre frunció el ceño.

—¿Y esta quién es?

—Mi socia.

—Esto es un asunto familiar.

Raquel sonrió sin alegría.

—Cuando el dinero entra en escena, también entran las consecuencias.

Mi madre trató de suavizar el ambiente.

—Hija, entiende… tu hermana cometió errores, pero todos los cometemos.

—Yo también cometí errores —respondí—. El mayor fue creer que ustedes me verían igual.

Mi padre se levantó, alto y rígido, con esa autoridad de hombre que siempre fue ley en nuestra casa.

—Entonces, ¿nos vas a dejar perderlo todo?

Lo miré. No vi a un villano de película. Vi a un hombre que había amado a su manera, pero que había repartido su amor como un presupuesto injusto.

—No voy a vender mi casa —dije.

Rossy abrió la boca con incredulidad.

—¿Prefieres tu dinero a tu familia?

Respiré despacio.

—Prefiero justicia a culpa.

Mi madre empezó a llorar.

—Después de todo lo que hicimos por ti…

No respondí. Porque en ese “todo” no cabían mis noches insomnes, mis préstamos, mis renuncias, la vez que vendí mi computadora vieja para pagar un semestre, ni el día que trabajé enferma porque no podía darme el lujo de faltar.

Abrí la puerta.

—Los quiero, pero esto no lo voy a hacer.

El aire de la tarde olía a tierra húmeda. Mis manos temblaban. Cerré la puerta con cuidado, como quien cierra un libro sagrado y doloroso. Me apoyé contra la madera y lloré en silencio, no por duda, sino por duelo. A los diez minutos, el llanto se transformó en algo inesperado: una paz pequeña, nueva, casi tímida.

Los meses siguientes fueron una cadena de noticias que dolían y liberaban a la vez. Mis padres perdieron la casa de Monterrey. Rossy se fue a vivir con su novio, un empresario menor que prometía rescates y entregaba excusas. Mi tía Mercedes me llamó para contarme la última escena como si narrara una serie dramática.

—Tu papá está envejeciendo de golpe, Ana. Pero también… por primera vez lo escuché decir que quizá se equivocó.

—¿De verdad?

—No esperes milagros. Pero sí grietas en la armadura.

Yo no sabía qué hacer con esa información. Era tarde para reclamarlo todo y temprano para perdonarlo sin reservas.

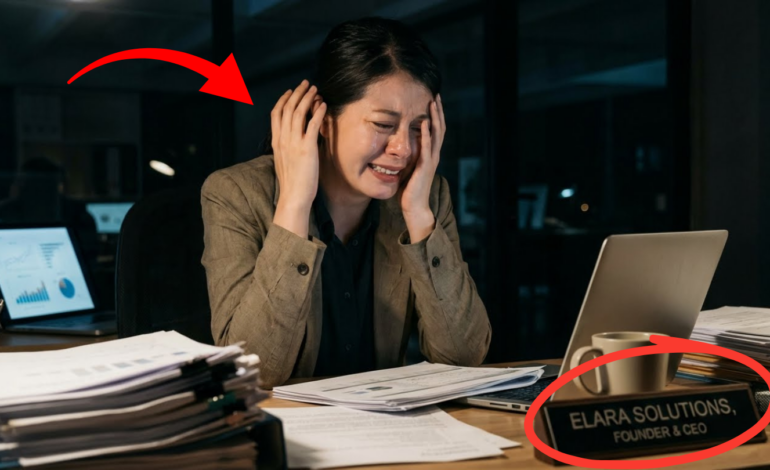

BillFlow, en cambio, crecía como una planta que por fin encontraba luz. El equipo se duplicó. La oficina dejó de ser una ruina y se convirtió en un espacio lleno de ventanas, pizarras y ruido de ideas. Firmamos alianzas con dos grandes constructoras y empezamos a expandirnos a Querétaro y Ciudad de México. Un día, una revista de negocios local quiso entrevistarme. La periodista, una mujer de mirada afilada llamada Lucía, me preguntó al final:

—¿Cuál fue el verdadero punto de quiebre?

Pensé en la lluvia en Monterrey, en el periódico cerrado, en el BMW blanco, en la puerta de mi casa.

—Entender que ser la hija fuerte no significa ser la hija sacrificable.

Me mudé a una casa alquilada en Zapopan con un pequeño jardín donde podía sentarme a leer sin sentir que tenía que ganarme mi lugar. Por las tardes, regaba plantas torpes —algunas sobrevivían, otras no— y aprendía a aceptar que el cuidado también es un idioma que se aprende tarde.

Un año después de la pérdida de la casa, recibí un mensaje de Rossy: “¿Podemos tomar un café?”. Dudé. Pero acepté.

Nos encontramos en una cafetería silenciosa. Llegó sin lujo, sin el maquillaje perfecto de antes. Parecía más joven y más cansada al mismo tiempo.

—Te odio un poco por no haberme salvado —dijo sin rodeos.

Sonreí con tristeza.

—Eso suena más honesto que todo lo que hemos dicho en años.

Bajó la mirada.

—Yo también te hice daño. Lo del pitch… —se detuvo— no pensé que te afectaría tanto. En mi cabeza era competir, sobrevivir.

—En mi cabeza era traición.

Asintió lentamente.

—Papá me dio todo y aún así lo destruí. Y tú… tú construiste sin nada.

No era una disculpa perfecta, pero era una grieta real.

—No quiero una guerra perpetua, Rossy —dije—. Pero tampoco voy a volver a ser el colchón de caída de nadie.

Se quedó callada y luego soltó una risa pequeña, amarga.

—Esa frase bien podrías venderla como slogan empresarial.

—Tal vez —respondí—. “BillFlow: no somos el plan B de tus pérdidas”.

Por primera vez en mucho tiempo, nos reímos juntas.

No diré que mi familia se arregló mágicamente. No sería verdad. Pero el mapa cambió. Mis padres empezaron a llamarme sin exigencias, al menos la mayoría de las veces. Mi padre, en una visita breve a mi oficina nueva, miró las pantallas, los equipos, los tableros de métricas. Se quedó en silencio un largo minuto.

—Yo no entendía este mundo —dijo al fin—. Me dio miedo.

Yo quise decirle que el miedo no justifica la injusticia, pero vi su cara cansada y elegí otra verdad.

—A mí también me dio miedo. Solo que yo no tenía a quién pasarle ese miedo.

Me miró como si esa frase le doliera más que cualquier grito.

Ese fue el cierre que nunca tuve en mi adolescencia: no una disculpa grandiosa, sino una comprensión tardía.

Ahora, cuando recuerdo aquella noche lluviosa en Monterrey, ya no siento solo rabia. Siento algo más complejo: el reconocimiento de que sobreviví a un papel impuesto y escribí otro con mis propias manos. El dolor no desapareció, pero dejó de dictar mis decisiones. Entendí que decir “no” no rompió a mi familia; solo dejó al descubierto las grietas que siempre habían estado ahí, escondidas bajo la pintura brillante del favoritismo.

Esta es la historia de cómo una hija “responsable” dejó de ser el plan de respaldo de todos y se eligió a sí misma. Y si alguna vez has tenido que poner un límite que sacudió tu mundo, quizá entiendas esta sensación extraña y poderosa: la de cerrar una puerta con lágrimas en los ojos y, del otro lado, encontrar por fin un futuro que también lleva tu nombre.