Ella no trabajó ni un día… y aún así exigía una vida de reina

Después de siete años de matrimonio, Mateo ya no recordaba con precisión en qué momento había empezado a encogerse para caber en la vida de Valeria. Solo sabía que, de algún modo, la voz de ella había ido instalándose dentro de su cabeza como una alarma permanente: todo lo que hacía estaba mal, todo lo que lograba era poco, todo lo que soñaba era ingenuo. Al principio eran bromas pequeñas, comentarios “con gracia”, de esos que alguien suelta en una cena y luego remata con un “ay, no te enojes, así soy yo”. Después se volvieron comparaciones constantes. Y finalmente, humillaciones sin maquillaje.

Valeria tenía una teoría de sí misma: era una mujer “de gran potencial”. Lo decía con seguridad, como si ese potencial fuera un salario escondido que el mundo aún no se había dignado a pagarle. Nunca había tenido un empleo estable. Iba saltando de un curso a otro: diseño de interiores, repostería creativa, marketing digital, yoga terapéutico, fotografía de producto. Siempre con la misma coreografía: entusiasmo frenético las primeras dos semanas, una carpeta nueva en el ordenador, presentaciones bonitas en el móvil, y luego abandono silencioso. Cuando Mateo preguntaba cómo iba todo, ella giraba los ojos.

—¿De verdad quieres que trabaje en algo mediocre? —decía—. Yo valgo más que eso.

Mateo trabajaba sesenta horas a la semana en una consultora logística. Había empezado como analista junior y, a fuerza de turnos eternos, cafés fríos y fines de semana perdidos, había llegado a coordinador regional. La última promoción había sido reciente y, en cualquier otra realidad, habría sido motivo de celebración. Pero en casa, los logros de Mateo eran fruta madura que Valeria olía con desprecio.

—¿Coordinador? —se burló la noche en que él llegó con la noticia—. Qué bonito título para seguir siendo un empleado obediente. Mira a tu cuñado, Rodrigo. Él sí compró casa. Tú sigues alquilando.

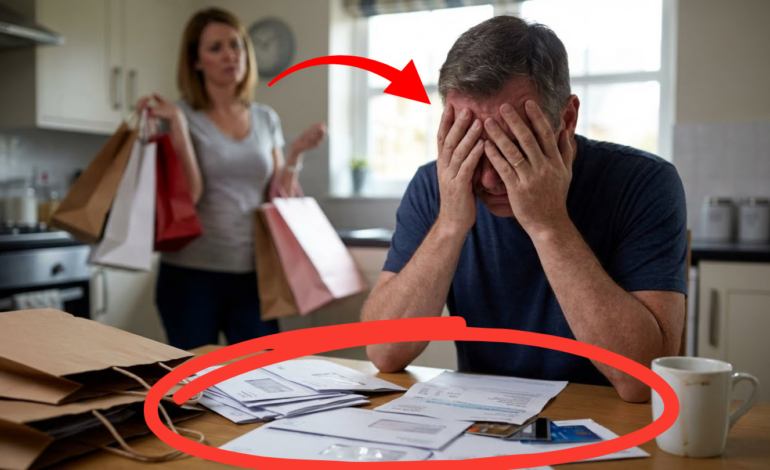

A Mateo le dolía lo de la casa porque era verdad que todavía no habían podido comprar. No porque él no ahorrara, sino porque el dinero se evaporaba como si la casa estuviera llena de agujeros invisibles. Valeria compraba ropa de marca “en oferta”, tratamientos estéticos “necesarios”, cenas con amigas “para mantener vínculos”, membresías de gimnasio “para cuidar su salud mental”. Y cada vez que él se atrevía a insinuar que debían ordenar gastos, ella convertía el tema en un juicio moral.

—¿Ahora vas a controlar cuánto gasto? ¿En serio? —le espetó una vez, golpeando la mesa—. ¿Quieres una esposa apagada y deprimida?

—Solo quiero que estemos bien —respondió él con una voz que ya había aprendido a suavizar.

—Si estuviéramos bien, yo no tendría que recordarte que eres promedio.

En las reuniones familiares, Valeria era un fuego artificial dirigido solo contra él. La hermana de Mateo, Lucía, lo miraba con una mezcla de rabia y tristeza cada vez que Valeria le soltaba algún comentario ácido delante de todos.

—No entiendo por qué traes regalos tan… sencillos —dijo Valeria en la navidad de los padres de Mateo, sosteniendo una caja de chocolates artesanales como si fuera un objeto sospechoso—. Mi amiga Sofía recibió un viaje a Cancún. Pero bueno, cada quien con lo que puede.

El padre de Mateo carraspeó incómodo. Su madre, Elena, intentó cambiar de tema. Rodrigo, el cuñado exitoso, bajó la vista como quien no quiere ser cómplice del espectáculo. Después, en la cocina, Lucía lo encaró.

—Esa mujer te está matando por dentro —le dijo en voz baja—. ¿Hasta cuándo vas a defenderla?

—Está pasando por una etapa —murmuró Mateo—. Está frustrada.

—Mateo, la frustración no convierte a alguien en verdugo.

Él la defendía porque le daba miedo aceptar la alternativa: que la persona con la que se había casado no era una víctima del mundo, sino la arquitecta consciente de su desprecio. A veces, cuando estaba solo en el coche antes de entrar a casa, respiraba hondo como si se preparara para una pelea. O para una cirugía sin anestesia.

Un martes cualquiera, su compañero de trabajo Sergio se dio cuenta.

—Te noto apagado —le dijo mientras revisaban un informe—. Te juro que hace dos años eras otro.

Mateo sonrió por reflejo.

—Solo cansancio.

Sergio lo miró fijo.

—Ese no es cansancio. Eso es vivir en guerra.

Mateo no respondió, pero esa frase lo acompañó como un eco incómodo.

La guerra escaló cuando Valeria insistió en organizar una fiesta de cumpleaños “para demostrar nivel” en un bar elegante del centro. El cumpleaños era de Diego, un amigo en común del grupo universitario, y la idea original había sido sencilla: unas cervezas, música y charla. Valeria lo convirtió en un evento con lista de invitados selecta, mesa VIP y un presupuesto que Mateo ni siquiera supo hasta que vio el cobro en la tarjeta conjunta.

—¿Por qué cargaste esto a la tarjeta de ambos? —preguntó él en casa.

—Porque somos pareja —respondió ella, como si la palabra pareja fuera sinónimo de caja chica.

Esa noche, Mateo llegó al bar con una tensión en la mandíbula. Valeria apareció radiante, con un vestido que parecía diseñado para gritar “mírenme”. Saludó a todos con besos al aire y una risa fuerte que llenaba espacios. Cuando Diego se acercó a agradecerle por la organización, Valeria lo abrazó de más.

—Todo sea por mantener estándares —dijo ella—. Algunos todavía creen que con una pizza y una vela ya cumplieron.

Mateo escuchó el comentario y sintió la punzada acostumbrada. Fue al baño, se echó agua en la cara y repitió en silencio lo que decía siempre: aguanta. No armes un escándalo. No le des material.

Al volver, el destino decidió jugar una carta olvidada. Allí estaba Ana.

Ana había sido su novia en la universidad: inteligente, tranquila, con una forma de escuchar que hacía sentirse importante al otro. No se habían visto en años. Ella ahora trabajaba en una empresa tecnológica, según oyó decir a alguien, y acababa de regresar de una maestría en el extranjero. Cuando sus miradas se cruzaron, Ana sonrió con sorpresa genuina.

—Mateo… ¿eres tú?

—Ana. Wow.

Se abrazaron de manera natural, sin dramatismo, pero el mundo de Mateo hizo un pequeño clic interno. Ana tenía una energía distinta a la de todos los presentes: una calma sólida, como una casa bien construida. Valeria los observó desde la distancia con una sonrisa que no llegaba a los ojos.

Se sentaron todos alrededor de la mesa larga. Entre unas diez o doce personas, las conversaciones se mezclaban con música y vasos chocando. En algún momento, Diego levantó su copa.

—Y también quiero brindar por Mateo —anunció—, que hace nada lo ascendieron. ¡Bien ahí, hermano!

Varias personas aplaudieron. Ana sonrió y le tocó el brazo.

—¡Felicidades! No sabía.

Mateo sintió un calor amable en el pecho. Iba a decir algo cuando Valeria soltó una carcajada breve.

—Ay, sí, “ascendieron” —repitió ella—. Suena grande, ¿no? Pero la verdad es que en su empresa ascienden a cualquiera que aguante sin quejarse. Además…

Hizo una pausa teatral y miró a un par de hombres de la mesa.

—Comparen, por ejemplo, a Andrés —señaló a un amigo de Diego—. Él sí dirige su propio negocio. O a Rodrigo, mi cuñado, que ya tiene propiedades. Mateo todavía está aprendiendo a sobrevivir.

El ambiente se congeló un segundo. Cuando alguien intentó rescatar la conversación con un chiste, Valeria insistió.

—No es por ser mala, amor —dijo mirándolo con falsa ternura—, pero alguien tiene que aterrizarte.

Mateo notó que Ana había fruncido el ceño. Y por primera vez en mucho tiempo, ese gesto de defensa ajena lo sacudió.

Valeria bebió un trago y se inclinó hacia adelante, elevando ligeramente la voz.

—Y bueno, si estamos siendo honestos —continuó—, ni en la cama sirves, mucho menos para mantenerme.

El golpe cayó como un vidrio rompiéndose en plena sala. Hubo un silencio real, incómodo, de esos que no se pueden esconder con música ni risas. Diego abrió la boca, sin saber qué decir. Andrés desvió la mirada. Una de las amigas de Valeria soltó un “Val, ya…” casi suplicante.

Mateo no sintió rabia. Sintió claridad. Como si le hubieran apagado el ruido del mundo.

—Ok —dijo.

No levantó la voz. No hizo un discurso. Solo dijo esa palabra con calma total. Se puso de pie, acomodó su chaqueta y, en lugar de pedir explicaciones o entrar al juego de la vergüenza, caminó hacia Ana.

—¿Te puedo robar un par de minutos? —le preguntó con una sonrisa tímida.

Ana asintió, sorprendida. Salieron del bullicio hacia una terraza más silenciosa. Valeria se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el control remoto del espectáculo.

—Lo siento —dijo Mateo a Ana, ya afuera—. No quería arrastrarte a… esto.

—No tienes que disculparte por la crueldad de otra persona —respondió ella—. Pero sí me preocupa verte así.

La frase “verte así” lo atravesó. Porque nadie, en años, había dicho algo que no fuera una evaluación de su utilidad.

—Creo que me acostumbré —admitió, casi en un susurro.

Ana lo miró con la misma atención de antaño.

—La costumbre no es una prueba de que algo esté bien.

Hablaron durante horas, primero de manera cautelosa, luego como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Recordaron anécdotas de la universidad, profesores absurdos, noches de estudio, sueños que tenían a los veinte. Mateo se escuchó reír con una libertad que parecía ajena. A la una de la mañana, Ana se levantó para irse. Mateo la acompañó hasta su coche.

—Gracias por hoy —dijo ella—. Aunque haya sido raro.

—Fue… importante.

Se quedaron en silencio. Ana dio un paso más cerca.

—Mateo, no sé qué está pasando en tu vida —dijo con suavidad—, pero mereces respeto. Es lo mínimo.

La palabra mínimo fue la grieta final. Se besaron, con la cautela de dos personas adultas que entienden el peso de un gesto, pero también con una honestidad que Mateo había olvidado que existía. No fue un beso de película ni una promesa. Fue, más bien, un despertar.

Al llegar a casa esa noche, Valeria ya lo esperaba, caminando de un lado a otro como un tigre irritado.

—¿Dónde estabas? —exigió—. ¿Me estás castigando? ¿Te crees muy valiente por hacerte el interesante con tu ex?

Mateo dejó las llaves en la mesa con delicadeza.

—No estoy castigándote —dijo—. Estoy decidiendo.

—¿Decidiendo qué?

Él la miró como si la viera por primera vez sin niebla.

—Que esto terminó.

Valeria se rio con incredulidad.

—¿Vas a dejarme por un comentario? Ay, por favor. Eres demasiado sensible. Además, ¿a dónde vas a ir sin mí?

Esa frase, dicha con total naturalidad, le confirmó que había vivido en una casa donde el amor era un contrato de superioridad.

A la mañana siguiente, Mateo hizo lo que nunca había hecho: actuó sin pedir permiso emocional. Fue al banco y canceló las tarjetas conjuntas. Cambió contraseñas. Separó cuentas. Llamó al dueño del departamento para avisar que no renovaría el alquiler. El contrato estaba a su nombre, porque Valeria siempre había dicho que esos trámites “le drenaban la energía”.

Cuando ella se despertó y vio los correos de cancelación y los mensajes del banco en el móvil, entró en pánico.

—¿Qué hiciste? —preguntó, palideciendo—. ¡Eso es abusivo!

Mateo soltó una risa breve, sin humor.

—Abusivo fue lo que dijiste anoche. Y lo que dijiste durante años.

—Yo te hice mejor —escupió ella—. Sin mí seguirías siendo un mediocre.

—Tal vez —respondió él—. Pero prefiero reconstruirme lejos de tu voz.

Ese mismo día, llamó a su madre. Elena escuchó en silencio mientras él explicaba todo.

—Hijo… —dijo ella con una mezcla de alivio y tristeza—. Llevamos años esperando esto.

Lucía se apareció por la noche con una bolsa de comida y una determinación feroz.

—No te voy a dejar solo lidiando con el terremoto —anunció—. Si ella arma drama, yo me quedo aquí.

El drama llegó rápido. Valeria llamó a su madre, Isabel, una mujer de temperamento duro que siempre había defendido a su hija con el argumento de que “es especial”. Isabel apareció en el departamento dos días después.

—Mateo, sé razonable —dijo con tono de autoridad—. Mi hija no está hecha para cualquier cosa. Tú juraste cuidarla.

Mateo se mantuvo sereno.

—Yo también merezco cuidado.

—¿Y quién te crees? ¿Un mártir? —intervino Valeria—. ¡Yo fui la que sacrificó su vida por este matrimonio!

Lucía no se aguantó.

—¿Sacrificó qué, Valeria? ¿El espacio del armario?

Isabel la miró con desprecio.

—Tú no te metas.

—Me meto porque lo quiero vivo por dentro —respondió Lucía.

Mateo no necesitó levantar la voz. Les dio una fecha clara.

—Tienes hasta el final del mes para mudarte. El piso está a mi nombre. Ya avisé que no renovaremos.

Valeria lo miró como si estuviera viendo a un extraño.

Y en cierto sentido, lo era: por fin había dejado de ser el hombre entrenado para pedir perdón incluso por respirar.

El mes se convirtió en una telenovela doméstica. Valeria pasó por las tres estaciones clásicas del control perdido. Primero fue furia. Mensajes largos, audios llorando y gritando alternadamente, amenazas veladas.

“Te vas a arrepentir.”

“Todos van a saber lo que hiciste.”

“Yo te levanté cuando eras nadie.”

Luego vino la súplica.

“Podemos ir a terapia.”

“Yo puedo cambiar.”

“Solo necesito tiempo.”

Y después el victimismo pulido.

“No sabes lo difícil que es ser una mujer incomprendida.”

“Yo solo quería inspirarte.”

“Me estás dejando sin nada.”

Mateo no respondía. Cada vez que sentía la tentación de justificar su decisión, recordaba aquella frase en el bar: ni en la cama sirves. La frase había sido brutal, sí, pero también había sido un regalo involuntario: la verdad desnuda de lo que ella pensaba de él.

Un detalle explosivo terminó de quebrar cualquier duda. Una tarde, Sergio lo llamó alarmado.

—Oye, revisa tu historial de crédito. Hay un préstamo preaprobado que figura como activo a tu nombre.

Mateo sintió un frío en el estómago. Fue al banco. Resultó que, meses atrás, se había solicitado un crédito de consumo con su firma digital. Él no lo había hecho. La dirección de correo de respaldo era una cuenta secundaria que Valeria conocía.

No hubo escándalo. Hubo evidencia.

Cuando la enfrentó, Valeria intentó convertirlo en un malentendido.

—Era para invertir en un proyecto —dijo—. Iba a ser para los dos.

—¿Qué proyecto?

—Uno que todavía no puedo explicar.

—Traducción —respondió él con calma helada—: gastaste dinero que yo voy a pagar.

Esa noche, Mateo tomó fotos de documentos, guardó registros y habló con un asesor financiero. No necesitaba castigarla. Necesitaba protegerse.

Mientras Valeria empacaba con rabia teatral, Ana se convirtió en un refugio inesperado. No se mudieron juntos de inmediato ni se prometieron eternidades. Solo hicieron algo que a Mateo le parecía revolucionario: hablar con respeto.

Un sábado, caminando por un mercado al aire libre, Ana le preguntó:

—¿Qué te gustaría recuperar de ti?

Mateo pensó un momento.

—La tranquilidad de no ser evaluado todo el tiempo.

Ana sonrió.

—Entonces empecemos por lo pequeño.

Y lo pequeño fue hermoso: cocinar juntos un plato sencillo sin que alguien criticara el sabor, planear un fin de semana sin que el presupuesto fuera una guerra, celebrar su trabajo sin convertirlo en un ranking con otros hombres.

Valeria, por su parte, chocó contra el mundo real como una ola contra una roca. Fue a entrevistas con currículos inflados y frases vagas.

—He estado desarrollando mi perfil creativo —decía.

—¿En qué empresa? —preguntaban.

—En… proyectos personales.

—¿Puede darnos ejemplos concretos? ¿Resultados medibles?

Valeria se quedaba en blanco. Siete años sonaban cortos hasta que uno tenía que explicarlos. Las respuestas evasivas ya no funcionaban sin el escudo de Mateo. Después de varios rechazos, terminó aceptando un empleo nocturno en un supermercado. Su primera semana salió llorando del turno porque una supervisora le pidió que repusiera estanterías “con más rapidez”.

—No estoy hecha para esto —se quejó por teléfono con Isabel.

—Pues te harás —respondió su madre con un pragmatismo nuevo—. Y aquí vas a pagar renta. Para que aprendas responsabilidad.

Valeria volvió al cuarto de adolescente en la casa materna, con pósters viejos y un espejo pequeño. Sus amigas de brunch se fueron diluyendo cuando dejó de pagar las salidas y cuando descubrieron que el drama ajeno no era un plan de entretenimiento sostenible.

Un día, a medianoche, llegó un mensaje suyo a Mateo:

“Estoy cansada. Me duele todo. Nunca pensé que sería así.”

Mateo leyó el mensaje sin alegría y sin rencor. Solo con esa tristeza limpia que aparece cuando uno acepta la verdad tarde.

No contestó.

Con el tiempo, él y Ana construyeron una relación hecha de cosas que parecían obvias pero que, para él, eran nuevas: acuerdos financieros claros, responsabilidades compartidas, elogios sinceros. Cuando Mateo recibió una oferta para liderar un equipo en otra ciudad cercana, lo primero que hizo fue contárselo a Ana con una mezcla de emoción y temor antiguo.

—Si quieres decirme que es mala idea… —empezó.

Ana lo interrumpió.

—Quiero decirte que creo en ti. Y que pensemos juntos cómo hacerlo viable.

Esa noche, Mateo llamó a Lucía.

—Creo que estoy aprendiendo a vivir sin miedo.

—No estás aprendiendo —respondió ella—. Estás volviendo.

Meses después, se cruzó con Valeria por pura casualidad en un centro comercial. Ella llevaba el uniforme del supermercado debajo de una chaqueta. Tenía el cabello recogido sin ceremonia y ojeras visibles. Lo vio, se tensó y luego intentó sonreír con dignidad.

—Te ves bien —dijo ella, como si la frase fuera una moneda para comprar el pasado.

—Espero que tú también encuentres tu paz —respondió él con cordialidad distante.

—¿Con ella estás feliz?

Mateo pensó en Ana riéndose en la cocina, en los planes de viaje modestos pero reales, en los domingos sin insultos.

—Estoy en un lugar donde el respeto es normal —dijo—. Y eso cambia todo.

Valeria bajó la mirada un instante.

—Yo… sí fui dura contigo.

—Fuiste cruel —corrigió él sin agresividad—. Y no fue una mala racha. Fue un patrón.

Ella quiso decir algo más, pero no encontró palabras. Mateo se despidió con un gesto amable y siguió caminando. No sintió triunfo. Sintió alivio.

Esa noche, al llegar a casa, Ana lo esperaba con dos tazas de té y una manta sobre el sofá.

—¿Día largo?

—Extraño —sonrió él—. Pero bien.

Se sentó a su lado y, por primera vez, pudo contar todo sin temor a que su vulnerabilidad se usara como munición.

—¿Sabes qué es lo más raro? —dijo—. Que durante años pensé que el amor era aguantar.

Ana apoyó la cabeza en su hombro.

—El amor no es aguantar humillaciones. Es construir un lugar seguro.

Mateo respiró hondo y miró por la ventana. La ciudad seguía igual, el mundo no había cambiado para nadie más, pero su vida sí había dado un giro silencioso y definitivo.

Y entendió la lección sin necesidad de que alguien se la recitara: cuando alguien te trata mal de forma constante, no es una etapa pasajera ni un mal día; es una elección repetida. El respeto no se mendiga, se exige. A veces la respuesta más poderosa no es discutir, ni demostrar, ni rogar un cambio que jamás llega. A veces basta con decir “ok”, levantarse con calma, cerrar la puerta y marcharse hacia una vida donde ser amado no signifique ser reducido.